ホームページを作りたい、リニューアルしたいというご相談を掘り下げていくと、「ネットショップの売上を増やしたい」「見込み客などのリードを獲得したい」といったWeb集客についてのお悩みを抱えていることが多いです。

使ってくれる方が嬉しいですし、効果を出していただきたいので、お客様向けにSEO対策についてのレクチャーをしています。

みなさんSEOという言葉だったり、タイトルやディスクリプションなど重要項目についてなどご存じのこともあります。しかし、断片的な情報しか持っていないことも多く、体系的に解説すると実にすっきりした顔をしてくださいます。

本記事はお客様向けに実施しているレクチャーを3部作でまとめたものです。

文中に色々詳細コンテンツを紹介していますが、まずは3部作を読了してみてください。

3部作を読了すると、SEO対策の全体像ができます。

青写真を作った上で、詳細へ取りくんでいきましょう。

関連記事 【今日から始めるSEO対策】#2キーワードとテクニカルSEO

関連記事 【今日から始めるSEO対策】#3目指すはストーリーテラー

第1部となる本記事では、SEOの意味や検索エンジンの国別シェア率、ランキングが決定される仕組み(アルゴリズム)と、評価を獲得しやすいコンテンツについて解説しました。

SEOとは?

SEOとはSearch Engine Optimazation(サーチエンジンオプティマイゼーション)の略です。

日本語に訳すと「検索エンジン最適化」です。

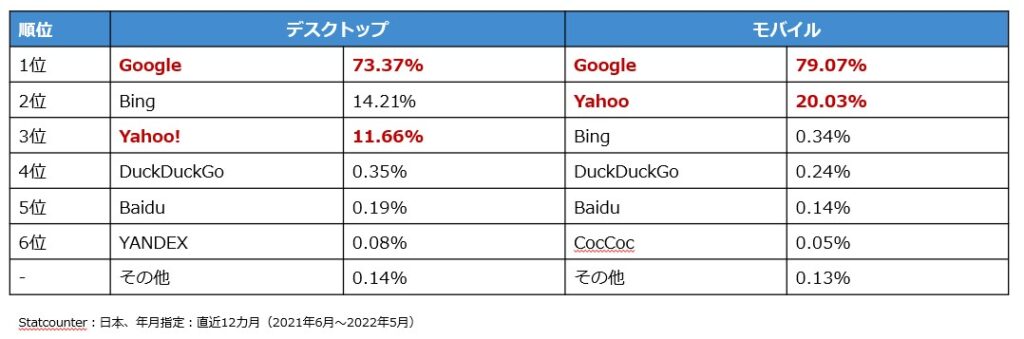

日本における検索エンジンのシェア率

日本ではGoogle検索が圧倒的です。Yahoo検索も順位を決めるアルゴリズムをGoogleの検索エンジンを使っているため、Google+Yahooの割合が実質のシェア率になります。

デスクトップで85.03%、モバイルだと99.10%という圧倒的なシェア率です。

つまり、日本における検索エンジンはGoogleを意味していますので、SEO対策≒Google対策と考えておきましょう。

ちなみに、国別&端末別の検索エンジンのシェア率を確認しておきましょう。

国別デスクトップPCの検索エンジンシェア率

| 国名 | 検索エンジン名 | シェア率 |

|---|---|---|

| 日本 | 85.03% | |

| Bing | 14.21% | |

| 中国 | Baidu | 52.02% |

| Sogou | 27.35% | |

| アメリカ | 80.84% | |

| bing | 17.37% |

「あれ?Yahoo!JAPANがない」と思った方もいるかもしれませんが、YahooはGoogleのシステムを使っています。

これだけのシェアを確保してしまうと、独禁法でGoogleが解体でもされない限り、そう簡単に覆すことができないでしょう。

国別モバイルの検索エンジンシェア率

| 国名 | 検索エンジン名 | シェア率 |

|---|---|---|

| 日本 | 99.10% | |

| bing | 0.34% | |

| 中国 | Baidu | 87.63% |

| Shenma | 6.95% | |

| アメリカ | 94.16% | |

| bing | 4.64% |

モバイルになると更にGoogleの比率が高くなります。

Appleに巨額の資金を払ってBingを締め出した甲斐があったというものです。

中国は独自の路線を進んでいますが、世界の検索エンジンはGoogleとbingの2強で、Googleが8割~9割のシェアを占めています。

Googleの決めたルール(アルゴリズム)

日本はデスクトップPCで85.3%、モバイルで99.07%がGoogleの検索エンジンを使っています。

私たちが検索結果の上位に表示されようと思ったら、Googleの決めたルールに沿ってコンテンツを作る必要があります。Googleがランキングに使っている”しくみ”のことを”アルゴリズム”と呼びます。

ランキングを決める要素は全部で200以上。詳細は公表されていません。

しかし、重要なポイントはGoogle検索ランキングシステムのご紹介に書かれています。

https://developers.google.com/search/docs/appearance/ranking-systems-guide?hl=ja

また、コンテンツの質については、Google General Guidelinesというガイドブックにまとめられています。

さまざまな要素を加味してランキングは決まっていますが、それぞれの基準は明確です。

ひとつずつ実行すれば成果は出ます。

大元になるGoogleの理念を理解しましょう。

Googleの理念を理解する

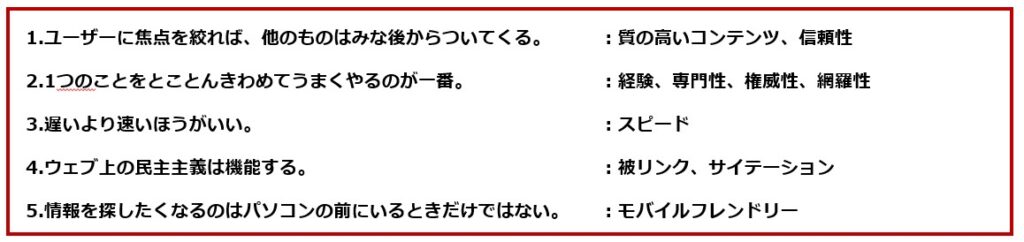

Googleの理念を理解するには「Googleが掲げる10の事実」を読むのがおすすめです。1~5は検索エンジンに関して書かれていて6~10はGoogleの事業についての姿勢などが書かれています。

クリックすると「Googleが掲げる10の事実」が開きます。

Google が掲げる 10 の事実

Google がこの「10 の事実」を策定したのは、会社設立から数年後のことでした。Google は随時このリストを見直し、事実に変わりがないかどうかを確認しています。Google は、これらが事実であることを願い、常にこのとおりであるよう努めています。

1. ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる。

Google は、当初からユーザーの利便性を第一に考えています。新しいウェブブラウザを開発するときも、トップページの外観に手を加えるときも、Google 内部の目標や収益ではなく、ユーザーを最も重視してきました。Google のトップページはインターフェースが明快で、ページは瞬時に読み込まれます。金銭と引き換えに検索結果の順位を操作することは一切ありません。広告は、広告であることを明記したうえで、関連性の高い情報を邪魔にならない形で提示します。新しいツールやアプリケーションを開発するときも、もっと違う作りならよかったのに、という思いをユーザーに抱かせない、完成度の高いデザインを目指しています。

2. 1 つのことをとことん極めてうまくやるのが一番。

Google は検索を行う会社です。検索問題を解決することだけに焦点を置いた世界最大級の研究グループを有する Google は、自分たちにできることが何か、それをもっとうまくやるにはどうすればいいかを知っています。複雑な問題も反復に反復を重ねて解決し、すでに膨大なユーザーが情報をすばやくシームレスに検索できているサービスに対しても、絶え間ない改善を続けています。検索分野で培った技術は、Gmail、Google マップなどの新しいサービスにも応用されています。Google では、他の分野でも検索技術を活用することで、ユーザーが生活のあらゆる面においてさまざまな情報にアクセスして利用できるよう努力を続けています。

3. 遅いより速いほうがいい。

Google は、ユーザーの貴重な時間を無駄にせず、必要とする情報をウェブ検索で瞬時に提供したいと考えています。自社のウェブサイトにユーザーが留まる時間をできるだけ短くすることを目標にしている会社は、世界中でもおそらく Google だけでしょう。Google は、Google のサイトのページから余計なビットやバイトを削ぎ落とし、サーバー環境の効率を向上させることで、自己の持つスピード記録を何度も塗り替えてきました。検索結果の平均応答時間は 1 秒足らずです。Google が新しいサービスをリリースするときには、常にスピードを念頭に置いています。モバイルアプリをリリースするときも、新時代のウェブにふさわしい高速ブラウザの Google Chrome をリリースするときも同じです。今後も、さらなるスピードアップを目指して努力を続けていきます。

4. ウェブ上の民主主義は機能する。

Google 検索が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断するうえで、膨大なユーザーがウェブサイトに張ったリンクを基準としているからです。Google では、200 以上の要素と、PageRank™ アルゴリズムをはじめとするさまざまな技術を使用して、各ウェブページの重要性を評価しています。PageRank のアルゴリズムでは、ページ間のリンクを「投票」と解釈し、どのサイトが他のページから最高の情報源として投票されているかを分析します。この手法なら、新しいサイトが増えるたびに情報源と投票数が増えるため、ウェブが拡大するにつれて効果も高まります。また Google では、多くのプログラマーの力の結集によって技術革新が進むオープンソース ソフトウェア開発にも力を入れています。

5. 情報を探したくなるのはパソコンの前にいるときだけではない。

世界はますますモバイル化し、いつどこにいても必要な情報にアクセスできることが求められています。Google は、モバイル サービスの新技術を開発し、新たなソリューションを提供しています。スマートフォンから Google 検索にさまざまな方法でアクセスできるだけでなく、メールを読んだり、カレンダーでイベントを確認したり、動画を見たりなど、世界中のあちこちからスマートフォンをさまざまな用途に使えるようになりました。また、無料のオープンソース モバイル プラットフォームである Android では、さらに画期的な革新をモバイル ユーザーに提供したいと考えています。Android は、インターネットの土台にあるオープン性をモバイルの世界にもたらすものです。Android によって、ユーザーの選択肢が広がり、先進のモバイル体験が可能となるだけでなく、携帯通信事業者、メーカー、デベロッパーにとっては、新たな収益機会が生まれます。

6. 悪事を働かなくてもお金は稼げる。

Google は営利企業です。企業に検索テクノロジーを提供することと、Google のサイトやその他のウェブサイトに有料広告を掲載することで収益を得ています。世界中の数多くの広告主が AdWords で商品を宣伝し、数多くのサイト運営者が Google の AdSense プログラムでサイトのコンテンツに関連する広告を配信しています。広告主だけでなく、すべてのユーザーの皆さんにご満足いただくため、Google では広告プログラムとその実践について次のような基本理念を掲げています。

- 検索結果ページには、その内容と関連性のない広告の掲載は認めません。Google は、広告というものはユーザーが必要としている情報と関連性がある場合にのみ役立つと考えています。そのため、検索結果ページに広告がまったく表示されない場合もあります。

- 派手な広告でなくても効果は上げられると Google は考えています。ポップアップ広告は邪魔になってユーザーが見たいコンテンツを自由に見られないので、Google では許可していません。Google は、閲覧しているユーザーに関連性のあるテキスト広告のほうが、ランダムに掲載される広告よりずっとクリック率が高いことに着目しました。企業の規模には関係なく、あらゆる広告主がこのターゲット広告を利用できます。

- Google が掲載する広告には、スポンサーによる広告リンク(スポンサーリンク)であることを必ず明記しているため、検索結果の完全性が損なわれません。Google が検索結果のランクに手を加えてパートナー サイトの順位を高めるようなことは絶対にありません。PageRank は、お金で買うことはできません。Google のユーザーは Google の客観性を信頼しているのであり、その信頼を損なって短期的に収益が増加しても意味がないのです。

7. 世の中にはまだまだ情報があふれている。

Google が他のどの検索サービスよりも多い HTML ページのインデックス登録に成功した後、Google のエンジニアたちは、簡単には検索できない情報に目を向けました。その一部は、電話番号や住所、事業別ディレクトリなどで、新しいデータベースを統合するだけで検索可能になりました。しかし、中にはもっと工夫が必要なものもありました。たとえば、ニュース アーカイブ、特許、学術誌、数十億枚の画像や数百万冊の書籍を検索する機能です。Google の研究者たちは、今後も世界中のあらゆる情報を検索ユーザーに提供するために開発を続けていきます。

8. 情報のニーズはすべての国境を越える。

Google の創業地はカリフォルニアですが、全世界のユーザーにすべての言語で情報へのアクセスを提供することを目標としています。そのため、60 以上の国にオフィスを構え、180 を超えるインターネット ドメインを有し、検索結果の半分以上を米国外のユーザーに提供しています。Google の検索インターフェースは 130 を超える言語で利用でき、検索結果を自国語のコンテンツのみに制限できる機能もあります。さらに Google では、その他のアプリケーションやサービスについても、できるだけ多くの言語と利用しやすいフォーマットで提供することを目標としています。Google の翻訳ツールを使用すれば、自分の知らない言語で書かれた地球の反対側のコンテンツも読むことができます。こうしたツールやボランティア翻訳者の力を借りて、世界中のさまざまな国や地域に対し、サービスの多様性と品質を大幅に向上させることができました。

9. スーツがなくても真剣に仕事はできる。

Google の共同創設者は、仕事は挑戦に満ちていなければいけない、挑戦は楽しくなければいけないという考えで会社を作りました。適切な企業文化があるほうが、創造性のある優秀な成果が上がりやすくなると Google は考えています。企業文化とは、ラバランプやバランスボールのことだけではありません。チームで目標を達成することや、個人の業績に対する誇りが会社全体の成功につながるということを強調しています。Google は社員を厚く信頼しています。Google の社員たちはさまざまなバックグラウンドを持ち、エネルギーと情熱をほとばしらせながら、仕事、遊び、人生に独創的にアプローチしています。打ち解けた雰囲気の中、カフェ、チーム ミーティング、ジムなどで生まれた新しいアイデアは、またたく間に意見交換が進み、試行錯誤を経て、すぐに形になります。こうしたアイデアが、世界展開を視野に入れた新しいプロジェクトの出発点になることもあるかもしれません。

10. 「すばらしい」では足りない。

Google にとって一番であることはゴールではなく、出発点に過ぎません。Google では、まだ達成できないとわかっていることを目標に設定します。そうすることで、目標達成に向けて全力を尽くし、期待以上の成果を残せるからです。Google は、技術革新を繰り返し、機能性の高いサービスに対して、さらに期待を上回る改良を加えています。たとえば、正しいスペルの単語を入力したときに正常に検索されるのを見たあるエンジニアは、スペルが間違っているときの処理方法について改善の余地を見出し、直感的で役に立つスペル チェッカーを開発しました。

たとえユーザーが自分の探すものを正確に把握していなくても、ウェブで答えを探すこと自体はユーザーの問題ではなく Google の問題です。Google は、全世界のユーザーがまだ具体的にイメージしていないニーズを予測し、新たなスタンダードとなるサービスを作り出しています。たとえば、Gmail を始めたときには、当時のどのメールサービスよりも多くの保存容量を提供しました。今考えると当たり前のサービスですが、そう思えるのは、現在 Google のメール容量が新たなスタンダードになっているからです。このような変化をもたらすのが Google の望みであり、新たな一歩を踏み出す方向を Google は常に探しています。つまり、現状に満足しないことが Google のすべての原動力となっているのです。

https://about.google/philosophy/?hl=ja

簡単に解説しておきます。

- 質の高いコンテンツを作って信頼してもらいましょう。

- そのためには専門的で網羅されたコンテンツを発信しましょう。

- 経験に基づいていると権威も高まりますよ。

- ユーザーにストレスを与えない読み込みスピードの速い環境を用意。

- 素晴らしいコンテンツがあれば、色々な人に紹介してもらえますし、話題にもなるでしょう。

- もちろん、モバイルにも対応しておいてくださいね。

上のリストをGoogleは実践しています。

検索エンジンやYoutubeを始め、GoogleマップやGoogleマイビジネスなど「無料でいいの?」と思うほど質の高いツールやコンテンツを提供しているGoogleが言うと説得力がありますよね。

ウチはとにかくユーザーの役に立つように運営をしていたら、数十億の人から支持されるようになった。

集客力に目を付けた企業が広告を出したいと求めてもらえるようになり、大きな企業になった。

この集客力を実現しているのは、ユーザーの悩みに的確に答えることができる検索結果。

この検索結果の出来によって集客力が高まるかもしれないし、台無しになるかもしれない。

下手なコンテンツを紹介するわけにはいかない。

だから、コンテンツは「ユーザーの役に立つかどうか?」で評価されるし、最も大きな配点を占めているということです。

では、ユーザーの役に立つというのをどうやって判断しているのでしょうか。もう少し具体的な基準をご紹介します。

ユーザーの役に立っているかどうかをどうやって判断しているのか?

Googleは5つの観点から各カテゴリ内のコンテンツを「ユーザーの役に立っているか?」を判断しています。

- 検索結果でクリックされている

- 平均閲覧時間

- サイト内での行動

- 被リンク

- サイテーション

- ドメインパワー

- 新しい情報かどうか

- 独自性が高く有益なコンテンツか

- 検索意図を捉えているか

十分なサンプルが取れたらランキングを動かしています。

ランキングが落ち着くまでに必要な期間が3か月~半年と言われています。

1.検索結果でクリックされている

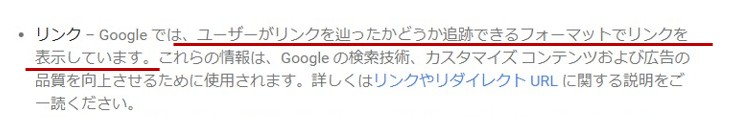

Googleはプライバシーポリシーでリンクがクリックされているかどうかを測定していると公言しています。

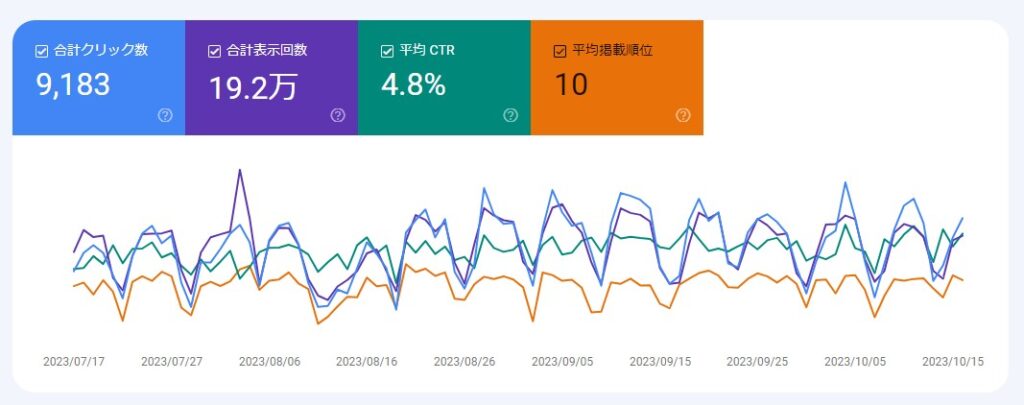

この技術を使って、サーチコンソールの検索パフォーマンスが紹介されています。

検索結果で何回表示されて、何回クリックされたか、平均のクリック率(CTR)、平均掲載順位がわかるようになっています。

Googleは「検索」が主力サービスです。出てきた検索結果が意図した内容ならば、ユーザーはリンクをクリックしますし、意図しない内容だったら、再度検索をし直します。ユーザーにGoogleを使ってもらうには常に前者が大半を占めてないといけません。

わかりにくいタイトルだとクリックされません。クリックされないタイトルだと、中身がよくても日の目を見ないかもしれません。クリックされるタイトルをつけましょう。

2.平均閲覧時間

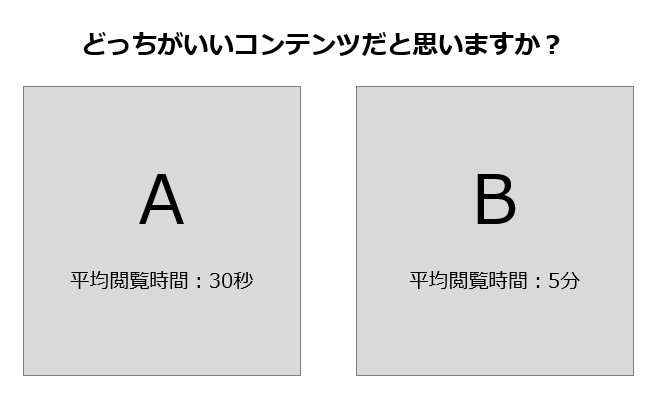

同じテーマについて解説したAとB。2つのコンテンツがあったとします。

平均閲覧時間がAは30秒、Bは5分だったとしたら、どちらのコンテンツがいいコンテンツだと思いますか?

大半の方は「Bでしょ」と思ったのではないでしょうか。面白いコンテンツや役に立つコンテンツはしっかり読んでもらえますから、Bの方がいいコンテンツである可能性が高いでしょう。

Googleは検索結果からAコンテンツをクリックして、30秒で戻ってきた。Bコンテンツは5分後に戻ってきた。などを測定しています。Bコンテンツのほうがユーザーの役に立ちそうだから、Aコンテンツよりも上位にランキングしよう。

となるわけです。これを数百万のカテゴリで実施して、テーマごとのランキングをつくってるわけです。

GA4で「平均セッション継続時間」を確認してみましょう。検索順位が高いページの平均セッション時間は長い傾向があります。トップページや一覧ページのように次のページを案内するページの平均セッション時間は短くても問題ないので注意してください。

コンテンツの平均閲覧時間と検索順位にはある程度の相関関係があります。

コトウリで検索順位が1~3位を取っているキーワードのコンテンツは5分以上となっていますし、人気のないコンテンツの閲覧時間は1分未満のものが多いです。

ページ単位でもランキングされていきますが、Webサイト全体でも判断されます。平均滞在時間が長いWebサイト=ユーザーにとって有益なWebサイトと判断されてドメインの評価が高まります。

だから、Webサイト全体の平均滞在時間を延ばすために、関連記事や内部リンクを設置するのは有効な手段です。

3.サイト内での行動

サイト内の行動から「悩みが解決されたか?」を判断しています。

Know(知りたい)、Do(やりたい)、Go(行きたい)、Buy(買いたい)といった願望を元に検索します。

Know(知りたい)やDo(やりたい)で調べたなら、コンテンツを読了してブラウザを閉じたらプラス、コンテンツでは満足できず再検索したり、他のページを閲覧しているならマイナスとなります。

Go(行きたい)なら、コンテンツを閲覧した後に電話をかける、予約する、地図アプリを立ち上げるといった行動が起こればプラス、Buy(買いたい)なら、紹介先のリンクをクリックするか、ECサイトの商品詳細画面でカートに追加のボタンをクリックすればプラスです。

「合わせて読みたい」「関連記事」などのおすすめしたコンテンツがクリックされているかなどもプラスです。

4.被リンク

特売情報が主婦の間でシェアされるように、最新ゲームの攻略法がシェアされるように、待ちに待った映画の最新作の情報がシェアされるように、良いコンテンツは情報源(ソース)として紹介されます。

Googleが掲げる10の真実の4.ウェブ上の民主主義は機能するでも公言されてます。

品質の高いコンテンツは引用されたり、出典情報としてリンクされます。この理屈を逆手に取って、「リンクを売ります」と言っていたSEO業者がいました。その当時は非常に有効な手段だったのですが、現在はペナルティを受ける可能性が高いです。なぜなら、リンクとトラフィックの関係性を測定するアルゴリズムになったからです。

リンクとトラフィックの関係性とは?

紹介(リンク)されたのであれば、そこから訪れるユーザー(トラフィック)が増えるはずですよね。リンクを売る業者は自分が持っているサイトからリンクするだけです。まともに運営しているサイトじゃないので、ユーザーは増えないということです。つまり、リンクが増えてトラフィックが増えていない=リンクを購入した(不正リンク)と判断されるということです。

リンクを買って短期的に効果が出たとしても、バレたら圏外に吹っ飛ばされるので、割に合いません。

そんなお金があるなら、素晴らしいコンテンツを作ってもらったほうがよっぽど有意義です。

昔のSEOには裏技がたくさんありましたが、Googleのアップデートによってことごとく潰されました。いいコンテンツをたくさんつくるのが一番の近道になっています。「実はいい話がありまして…」という業者は相手にしないことをおすすめします。

ブログの引用などで使われるのはもちろん、SNSなどでシェアされた場合も被リンクとなります。

また、誰がリンクしたのか?というのも大きな要因です。

大企業や(その道の)有名人などの影響力を持った方からリンクをもらうと、順位が大きく上がることもあります。

5.サイテーション

「どのくらい話題になっているか?」を判断しています。

被リンクとの違いはURLの有無です。

公式サイトに訪れてURLをシェアしているなら別ですが、普段のやり取りやSNSの投稿でいちいちリンクを調べたり、タグをつけて投稿するのって面倒ですよね。

そんなタグやリンクはついていないけど、ブログ内で名前を出した、SNSで話題になることをサイテーション(引用・言及)といいます。

インフルエンサーに紹介されて、フォロワーが話題にすることで一時的に順位が上がるのもサイテーションがランキングの変動要因に入っているからです。

6.ドメインパワー

ドメインパワーとは、その名の通りドメインの力です。

高ければ高いほど「ご意見番」として優遇されます。

たとえば、Yahoo!JAPANのドメインパワーはすごく高いです。

それにたいして、コトウリのドメインパワーはまだまだ低いです。

Yahoo!JAPANとコトウリがまったく同じ内容のコンテンツをアップしたとしても、上位に表示されるのはYahoo!JAPANです。

なぜなら、それまでに積み上げてきた信頼度が段違いだからです。

ドメインパワーを上げるには、被リンクをもらう、サイテーション(話題になる)をもらうのが近道です。

被リンクをもらったら、ドメインパワーが変化しました。ご興味のある方は下記記事をご参照ください。

また、ドメインパワーはドメインエイジ(取得からの年数)も影響してきます。

たとえば、業種とトラフィック数は同じWebサイトだったとしても、ドメインエイジの違いでドメインパワーには差が付きます。

運営5年10ヶ月のサイトは36.7なのに対して、

20年以上運営している古参のドメインパワーは55.1と高いです。

7.新しい情報かどうか

Googleはコンテンツが更新されているかどうかをチェックしています。

なぜなら、同じ単語で検索したとしても検索される時代によって知りたい内容が異なるからです。

たとえば、「iPhone」という単語で検索したとします。

2007年当時だとiPhone1、2023年だとiPhone15やiPhone15 Proなどを意味します。

これをGoogleではフレッシュネスシステムと呼び、「検索クエリにふさわしい鮮度」が評価の基準になると書いています。

つまり、「古いコンテンツが増えてきたら最新情報にする」を意識しましょう。

しっかりSEOに取り組んでいるサイトは、○○年最新版のように最新年度にしてますよね。

8.独自性が高く有益なコンテンツか

ユーザーが「出会えてよかった」と思うコンテンツかどうか、コピペの切り貼りしてないかなどがチェックされます。

オリジナルコンテンツシステムとヘルプフルコンテンツシステムが影響しているポイントです。

根拠があって、実例も豊富、個人の意見も含まれているような読み応えのある記事だといいですよね。

読み手がどんな人なのかを思い浮かべながら書けば、自然に親切な文章表現になります。

9.検索意図を捉えているか

「ちょっと気になったから調べる」「問題を解決するために調べる」など、何らかの悩みを解決するために検索します。

だから、読み手はすぐに答えがほしい。自分の意図を汲んでくれない検索エンジンなんて使ってもらえないわけです。

GoogleはこれをRankBrain、BERTといったAIシステムで実現しています。

基準は頭に入ったでしょうか。

では、どうすればランキング上位に入れるコンテンツが作れるのでしょうか?

コンテンツ発信のポイント

まずは「こういうコンテンツがありますよ!」と発信しましょう。

「当たり前では?」と思うかもしれませんが、自社がやっていることを上手く発信できていない企業は多いです。

機能面、ベネフィット、価格帯、実現したいことなど、顧客視点でコンテンツを発信しましょう。

無償・有償は問いません。

誰もが閲覧できるブログ記事もコンテンツですし、有償の商品やサービスもコンテンツのひとつです。

ユーザーの役に立つコンテンツをつくるポイントは3つです。

- ユーザーの感情を揺さぶるコンテンツを作成する

- 専門性を活かしたコンテンツを作成する

- 心地いいユーザー体験を提供する

1.ユーザーの感情を揺さぶるコンテンツを作成する

「へー」「ふーん」はダメです。

「楽しい」「面白い」「助かった」「感動した」「いい刺激になった」「思わずポチった」「友人や家族との雑談に出した」などの強めの感情を抱いてもらったり、行動を促すようなコンテンツを作りましょう。

万人受けする必要はありません。

子どもを笑わせるおバカコンテンツでもいいですし、大学生の就活の悩みを解決するようなコンテンツでも、50代女性の肌のお悩みを解決できるようなコンテンツでもいいのです。

とにかく狙ったターゲットペルソナの印象に残るコンテンツを作りましょう。

人物像は想像でも構いませんが、属性や価値観などにリアルにいる人を混ぜてあげるとより伝わりやすくなります。

煽ったりマイナスの感情を増幅させるよりは、プラスの感情を抱いてもらえるようなコンテンツを作りましょう。

プラスの感情でもマイナスの感情でも行動を促すことができますが、前向きに臨んでもらえる方がコンテンツを作っていて楽しいですし、売ってて楽しいです。

状況や境遇を活かした共感型のコンテンツもありますが、ニーズをつかむのが上手な一部のインフルエンサーのように連発するのは難しく、単発で終わってしまうことが多いです。

状況や境遇に依存するよりも、専門性を活かした方がヒットする確率は上がります。

2.専門性を活かしたコンテンツを作成する

サロンならヘアケア情報、家電量販店なら最新家電のレビュー、整骨院なら簡単にできるストレッチ方法、料理人なら美味しく作るコツなどの専門性を活かしたコンテンツを発信しましょう。

Googleの10の事実の2番目で専門性のたいせつさを掲げています。

料理未経験のオリジナルレシピより、主婦が発信しているレシピの方が見たいですし、料理研究家が発信しているレシピの方がより見たいですし、ミシュランの星を獲得したシェフが発信しているレシピの方がもっと見たいです。

「誰が言っているのか?」ということを重視されるようになっています。

実績を積み上げて、評価が付いてくればそのうち「専門家」として認識されるようになりますが、わざわざ厳しい道を通らなくても、ご自身の専門性を活かしてコンテンツを作成すれば、スタート位置が有利になります。

コンテンツの質も高くなりますし、結果も出やすくなりますよ。

誰でも知っているような情報を掲載しても、なかなかリンクはもらえません。

専門性を活かして創作物(物語、イラスト、写真、デザインなど)を生み出したり、リサーチした結果をまとめたレポート、ニュース性のあるコラボの実施、お客さんにインタビューしたコンテンツなど一次情報を使った代替できないコンテンツを発信しましょう。

誰かと協業する際に相手が動いてくれるかどうかは、あなたの専門性と情熱にかかっています。

3.心地いいユーザー体験を提供する

コンテンツの質が高くてもサイトの環境が悪くて評価されないことがあります。

Googleが掲げる10の事実の3と5で掲げられています。

読み込みに時間がかかったら、イライラしますよね。3秒以内に表示されないと「戻る」ボタンが押されてしまいます。

こちらはモバイルフレンドリーについての話です。いくらいいことが書いてあっても、拡大しないと読めないなら面倒くさいですよね。

すぐ離脱されてしまったら、平均閲覧時間も短くなります。平均閲覧時間が短いコンテンツは「いまいちなコンテンツ」と判断されますから、検索結果の順位が下がります。検索結果の順位が下がれば、評価してもらえるチャンスがなくなって、そのまま埋もれていくというわけです。

スマホ対応や読み込み速度、フォントサイズや行間など居心地のよさにも気を配りましょう。

また、メニューの写真と実物が違う、うたい文句(期待感)と実際のサービスが大きく異なるなどもユーザー体験を大きく損ないます。

きてほしいからといって、タイトルを誇張したり盛ったりするのもやめましょう。

訪問者に誠実に対応するのが一番です。

さて、思った以上に大変だと思ったのではないでしょうか。こんな面倒なことに配慮してSEO対策に成功したら、どんな見返りがあるのでしょうか?

SEO対策のメリット

広告費をかけずに集客できるのが最大のメリットです。

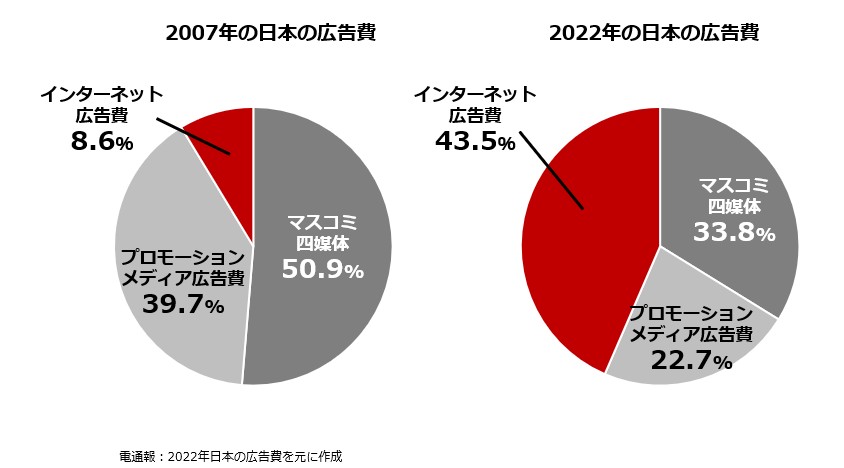

2022年の日本の広告費は7兆1,021億円で過去最高を記録しました。これまでの最高額は2007年の7兆191億円でした。理由はインターネット広告費の躍進です。

マスコミ四媒体(TV、新聞、雑誌・書籍、ラジオ)とプロモーションメディア広告費(交通広告・野外広告・折込チラシ、イベント・展示会など)のシェアがインターネット広告費に置き換わってますね。

インターネット広告費が増えた=需要が増えたというわけで、1クリック単価も年々高くなってきています。

たとえば、「動画制作」というキーワードで広告を出したら、1クリックの単価が201~880円です。人気のあるキーワードのクリック単価は高騰しがちです。広告宣伝費が上がれば、売上を維持できても粗利が少なくなってしまいます。

SEOに成功すれば、1クリックはタダです。しかも、アクセスは積み上がっていきます。だから、SEOやコンテンツマーケティングに取り組む企業が増えているのです。

高評価のコンテンツをたくさん保有できれば、「●●と言えば××」といったようなブランディングも可能です。

「Webマーケティングと言えばコトウリ」「伴走型のWeb集客支援と言えばコトウリ」と思ってもらえるように頑張ります。

SEO対策に成功した時に得られるアクセス数

では、どのくらいのアクセスが得られるのでしょうか。

もし月間検索ボリュームが1,000件のキーワードで10位以内に入賞できたとすると、下記のようなアクセスが得られます。

| 順位 | 獲得できるアクセス数(CTR) |

|---|---|

| 1位 | 139件(13.94%) |

| 2位 | 75件(7.52%) |

| 3位 | 47件(4.68%) |

| 4位 | 39件(3.91%) |

| 5位 | 30件(2.98%) |

| 6位 | 24件(2.42%) |

| 7位 | 20件(2.06%) |

| 8位 | 18件(1.78%) |

| 9位 | 15件(1.46%) |

| 10位 | 13件(1.32%) |

月間の検索ボリュームが10,000件あるキーワードで1位を取れば約1,400件が、100件のボリュームで1位を取れば14件のアクセスが手に入るということです。

広告で同じアクセス数を確保しようと思えば、1クリック100円だったとしても、1,000件なら月額14万、年間168万円の広告費が浮くことになります。

業界やコンテンツの内容によって獲得見込み件数は変化しますが、

- 1位と10位の差が10倍以上

- 10位以内に入らないとせっかくコンテンツを作っても効果が出ない。

と覚えておいてください。

一般的に検索ボリュームが大きければ大きいほど攻略難易度は高くなりますし、購入に近ければ近いほど攻略難易度が高くなります。(攻略した時の見返りがあるからです)

攻略難易度が高い=人気が高い=ライバルが強いキーワードということです。初心者~中級者まではライバルが少ないロングテールキーワードを狙うのがおすすめです。

SEO対策のデメリット

- 効果が出るまでに時間がかかる

- なんとなく始めると、時間が無駄になる可能性が高い

というのがデメリットです。

1.効果が出るまでに時間がかかる

「このコンテンツはユーザーの役に立つのか?」といったランキング決定の仕組みから、どれだけ良いコンテンツを作ったとしても評価されるまでに時間がかかります。

下記記事で1位を獲ったコンテンツがどういった推移をたどったのかを紹介しています。ご関心があればご覧ください。

YahooニュースやGoogleニュースなどのニュースメディアやニュースアプリに取り上げられるようになると、公開して間もない時間帯でもサイト内での行動サンプルが得られますし、被リンクが手に入ったり、話題に出してもらえる(サイテーション)ため、ランキングに反映されるスピードも早くなります。

大手や芸能人なら話題性があるので比較的容易に取り上げてもらえますが、中小だとニュース性がないと取り上げてもらうのが難しいです。

プレスリリースを工夫して、目に留めてもらえる努力が必要になります。(主旨とズレるので割愛します。)

2.なんとなく始めると、時間が無駄になる可能性が高い

ブログはもともと日記なので、心理的なハードルが低いですし、手軽に始められます。

やってみた方は分かると思うのですが、ブログは始めるのが簡単でやってみると難しいことの典型例だと思います。

「何の取り柄もなかった私でもできた」といった打ち出しをしている方が多いですが、大抵は明確な戦略と確かなテクニックを元に演出しています。

文才がある方や、スター性のある方は天性のセンスから読者のニーズを上手く捉えてヒットを飛ばしますし、熟練のWebライターやコンテンツクリエイターは基本を抑えた上で、自分の「型」を持っています。

自分で計画して分析・リライトなどの改善ができるようになるまでは、プロにコンテンツ戦略やカテゴリを設計してもらいましょう。

手探りでブログを投稿して「低品質のコンテンツばかりのサイト」とイメージがついても困りますし、ライティングに変なクセがついてしまうと、修正するのにより多くのコストがかかってしまうからです。

計画はキーワードリストを使って立てるのがおすすめです。

品質の高いコンテンツをつくるには、構成案をつくるのがおすすめです。

今さらSEO対策を始めてももう遅い?

まったく問題ありません。なぜなら、しっかり準備して始める方は非常に少ないからです。

ライバルが多いジャンルで一足飛びに検索上位に輝くことは1年以上かけて取り組む必要があります。ライバルが少ないジャンルや、ニッチな商材が多いBtoBのビジネス、商圏が限られる店舗ビジネスや地域密着型なら、3か月~半年程度のスパンで上位表示も現実的です。

第2部では2020年にSEO対策に取り組んで結果が出ている事例について紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。

参考資料

本記事は下記を参考に執筆しています。

Googleの理念です。

SEO担当者向けにつくっているガイドラインです。

Googleが自分たちの作った検索エンジンが適切に機能しているか、人間の目で品質チェックをする際に使用しているルールブックです。

コメント