「仕事だから」「コンテンツマーケティングに取り組むために」と意気込んでパソコンの前に座ると頭が真っ白。

手が止まってしまった後は、「どうやって書いているんだろう?」と他のブログやサイトが気になって、調べている内に時間が経ってるなんてことはありませんか?

手が止まってしまう理由は「構成案がないから」です。

- 構成案があれば、すらすら書けるので手が止まることはありません。

- 構成案があれば、作成時間は短くなるのに、コンテンツの質が高まります。

- 構成案があれば、再現性のある成功ノウハウが手に入ります。

構成案とは何なのか、メリットやデメリット、どうやって作るのか、どうやって使うのかについてを詳しく解説します。

構成案とは?

構成案は記事の全体像が把握できる設計図です。

料理でいうレシピ、小説でいうプロット、映像作品の絵コンテのようなものです。

ランディングページやホームページのワイヤーフレームなども構成案と呼ばれます。

構成案をつくるメリット

構成案をつくるメリットは

- 書くスピードが早くなる(生産性が高まる)

- 内容がブレない

- コンテンツの質が高まる

- 再現性を持たすことができる

1.書くスピードが早くなる(生産性が高まる)

リストにある材料を集めて、手順に従うので悩む時間が減ります。

書く内容は自分の専門分野ですから構成案の中身を作るのに悩む時間はないでしょうし、参照データもささっと見つかるでしょう。構成案だけ作っておけば、後は作業になります。

タイピングにかかる時間だけを計算すればいいので、時間管理しやすくなるのもメリットです。

2.内容がブレない

アドリブで書いていると、言いたいことが増えてきて脱線したり、冒頭で主張していたことと結論で主張していることが変わっていることがあったりします。

構成案があれば大きな流れが決まっています。だから、脱線することがありません。

地図とコンパスなしで目的地にたどり着くことができるのは、よっぽど慣れた人かセンスに恵まれた人だけです。

3.コンテンツの質が高まる

読者がどんな人なのかを掘り下げてから、読者との会話を元に構成案をつくるので、流れが自然で読みやすいです。

すっと入ってくる上にアクセントもつけれるので、質の高い記事が作れるようになります。

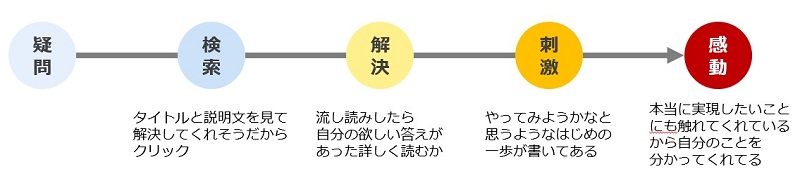

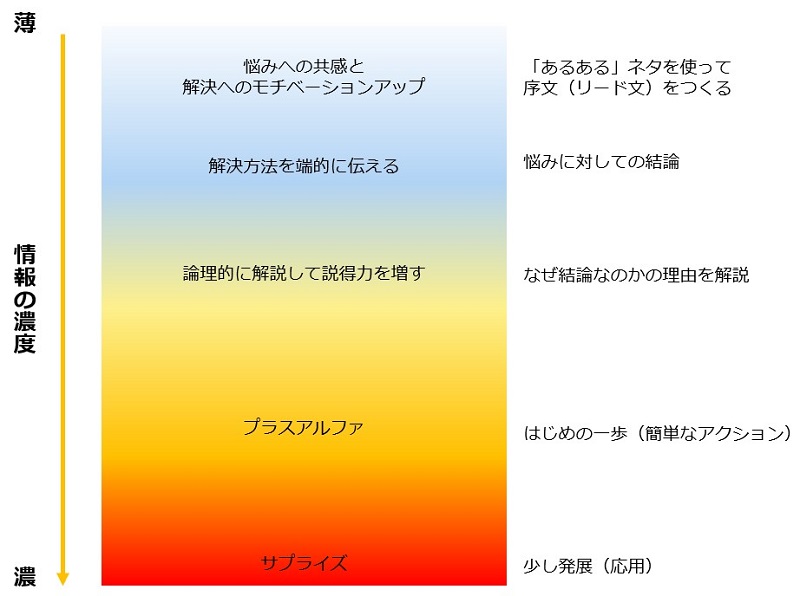

目指す記事は下記のような流れです。

慣れたらメモ書き程度でもいいですが、最初の内は構成案を作ることに全力を注ぐことをおすすめします。

職種に合った攻略キーワードリスト(記事のテーマ)を準備しておけば、素案は10分程度で作ることができるようになります。

4.再現性を持たすことができる

記事の評価は読者がするものです。人気が出る記事もあれば出ない記事もあります。

作り方が決まっておらず、作り手もスタッフの当番制でやってるならば「センス」や「運」というあやふやなもので表現されてしまうかもしれません。

ただ、一定の方法で作っている構成案があれば、評価された記事と評価されなかった記事の比較を短時間で実施できます。

評価された記事の共通点を探して今後の構成案に活かせるヒントが見つかりますし、評価の高いライターが見つかったらコツを伝授してもらって底上げを図ることができます。

つまり、再現性を持たせて、成功率を高めることができるようになります。

構成案をつくるデメリットは?

慣れるまでが面倒です。

いくら効率的なやり方と言っても、最初の内は慣れないやり方です。

数学でいうところの「公式」、武道でいうところの「型」、ビジネスでいうところの「フレームワーク」みたいなものです。

最初はめんどくさく感じたり、回り道のように感じるかもしれませんが、一度試してみてください。

私は同じくらいの文字数の記事を構成案ありとなしで書いた時に、構成案ありにかかった時間が1/3程度だったのに評価が高かった(検索ボリュームは同じくらいです)ので、以降は構成案を作ってから書くことが習慣になっています。

では、実際に構成案の作り方をご紹介します。

ポイントは全部で5つ、順番に見ていきましょう。

構成案をつくる5つのポイント

- 想定ターゲット

- 検索クエリ(キーワード)

- 記事のゴール

- 見出しのリスト

- CTA

単語だけだとピンとこないので、文章にしてみましょう。

- 読者(想定ターゲット)は

- なんでこのキーワードを調べたのか?(検索意図)

- 記事を読んでどうなってほしいのか?(記事のゴール)

- ゴールに至るには何を伝えればいいのか?(見出しのリスト)

- 読んだ後に期待する行動は?(CTA)

これだと、ちょっとイメージが湧きませんか?もう少し詳しく解説していきます。

1.読者(想定ターゲット)を定める

まずは読み手を決めましょう。なぜなら、読み手の性別や年齢、状況によって共感する内容が変わるからです。性別は一緒でも20代と40代で盛り上がる話題は違います。年代が一緒でも男性と女性だと悩みごとは異なります。性別や年代が一緒だったとしても、子どもがいる、親の介護をしている、恋人がいる・いないなどの状況が変われば行動や考え方が変わります。

より伝わる記事をつくろうと思ったら、相手の思考に合わせましょう。スポーツマンなら運動や競技を使った表現はわかりやすいですし、アウトドア派ならばサーフィンやキャンプ、インドア派ならおうち時間の表現を使ったほうが伝わりやすくなります。

2.検索クエリ(キーワード)

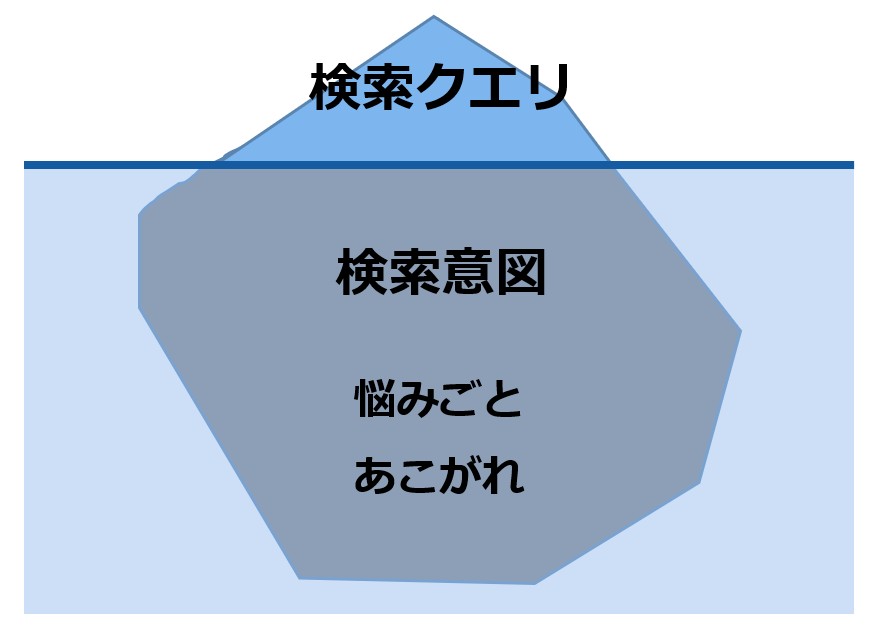

「検索する」という行為は、何かを解決したいから生まれます。

「なんて言えばいいのかわからない」という人は多いです。自分の気持ちを言語化するのって難しいですもんね。

ユーザーの検索ワードのことを検索クエリといいます。検索クエリの下には「なぜそれを検索したのか?」という理由になっている悩みごとやあこがれが隠されています。

ど忘れした疑問を解消するものから、ノウハウを学びたい、自分の状況を変化させたいなど表面上の理由はあるでしょう。しかし、読み手は言葉にできない痛みを解決したい、あわよくば…を実現したいから検索するのです。

読み手は検索意図をくみ取ってくれるコンテンツを「気の利くコンテンツだ」と評価します。検索ニーズが満たされますからね。そんなコンテンツがたくさんあれば、「私のことをわかってくれる書き手だ」とライターやブログの運営者のファンになってくれます。

だから、私たちのようなコンテンツの書き手は、検索クエリの奥にある検索意図を理解してから作り始める必要があるのです。下記記事で詳しく解説しています。

3.記事のゴール

検索意図を満たすことを記事のゴールにしましょう。

イメージはこんな感じです。

「なぜこのキーワードを検索したのか?」を考えて、その不安や不満が解消されたらどういった状態になるのかをイメージしましょう。

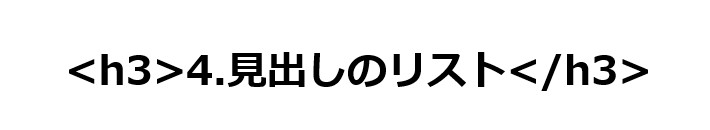

4.見出しのリスト

不安や不満を解消するために説明する項目です。見出しとはH1~H6で囲まれている部分です。「4.見出しのリスト」はコード上では下記のようになっています。

Googleがどういう記事なのかを判断するために使う要素のひとつとして、見出しの中に含まれているキーワードがあります。だから、SEO対策としても非常に重要な項目です。見出しの中に意図的にキーワードを含めましょう。やるとやらないで大きく検索結果の順位が変わることもあります。

また、見出しは目次になります。読者は目次を見て面白そうだったら読みますし、ピンとこなかったら離脱されてしまいます。

5.CTA

CTAとはCall To Actionの頭文字をとったもので、読み手にとってほしい行動のことです。よくあるCTAとしては下記のようなものがあります。

- 今すぐ問い合わせる

- 今すぐ電話する

- 予約する

- 資料をダウンロードする

- アプリをダウンロードする

などが直接的なCTAです。私は関連サービスや関連記事もCTAのひとつだと思ってます。複数の記事を読んでもらえれば平均滞在時間が延びますし、親密度も上がるからです。

また、攻略キーワードによっては、どう頑張っても問い合わせにつながらないようなもの(用語解説など)もあります。この場合は、検索結果からトラフィックを呼び込んだ時点で成功、別記事へ移動してもらったら大成功くらいにしておきましょう。

商品やサービスは、記事を更に発展させたものとして位置づけます。

- (商品やサービスを利用すれば)さらに快適に不安を解消できる

- (商品やサービスを利用すれば)時短ができる

- (商品やサービスを利用すれば)より素晴らしい効果がある

- (商品やサービスを利用すれば)さらに深い知識を得られる

などです。親和性のあるテーマでコンテンツは作成するといいでしょう。

検索意図とコンテンツの関係を考えて作る

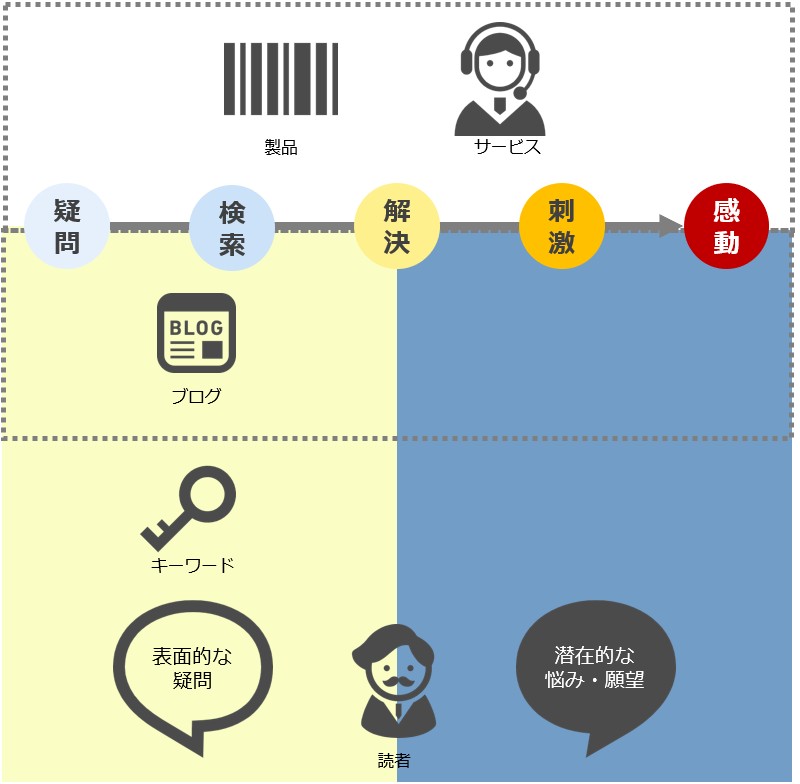

読者、キーワード(検索意図)、ブログ記事(コンテンツ)、提供する製品やサービスとの関係図を見ておきましょう。

最終的な目標は売上の向上です。

認知を高めて流入を増やす、ユーザーの役に立ってファンを増やすなど、きれいな建前はいくらでも用意できます。しかし、時間やお金をかける以上は結果を出す必要があります。商品・サービス起点で、お客さんの役に立つ記事を執筆していきましょう。

攻略キーワードに関連する製品・サービスと製品・サービスへのニーズがある読者の表面的な疑問に答えるだけではなく、潜在的な悩みや願望へのヒントや勇気を持ってもらえるような構成を組みます。

ブログ記事を読めば表面的な疑問を解決できる。でも、製品やサービスを使えば、簡単で便利に解決できる。もしかしたら、潜在的な悩みや願望まで解決できるかも!?と思える構成がベストです。

「役に立つ情報をシェアする」「特定の状況にいる人を応援する」という純粋な目的で始めているブログや、成功しているブログにとっては当たり前のことかもしれません。しかし、集客できてないブログや、なんとなく始めた企業ブログでは、この部分がおざなりになっていることが多いです。これは全体像を考えずに部分的な仕事をしているからです。

さて、なぜ構成案をつくるのか分かってきたのではないでしょうか。

しかし、どうやって構成案をつくればいいのか?と思ったかもしれません。

構成案をつくるための質問をご用意しました。答えていけば簡単に完成します。

構成案をつくるための9つの質問

前半の3つの質問で読者を決めて、後半の6つの質問で検索意図を深掘ります。見出し案ができて、これが構成案のもとになります。

- 攻略キーワードはなんですか?

- このキーワードを調べた人はどんなことで悩んでますか?

- なぜ悩んでいるのでしょうか?

まずは攻略キーワードを決めます。

攻略キーワードはあなたのお客さんや見込客が調べるであろう疑問や悩みごとを元にするのがいいでしょう。ライバルが少ないロングテールキーワードから始めるのがおすすめです。

下記記事で詳しく解説していますので、ご覧ください。

次はキーワードから読み取れる読者の悩みです。読者はできるだけキャラクターを細かく設定しましょう。あなたが好感が持てる人物像にします。(本記事はコンテンツマーケティングに取り組もうとしている鈴木工務店の3代目社長鈴木さん(35歳)、サッカーを大学までやっていて現在も草サッカーしてる)

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 1.攻略キーワード | Web集客 |

| 2.お悩み(知りたいこと) | ホームページを作ったのに問い合わせがこない |

| 3.悩みの理由(潜在的なこと) | 大手からの下請けがメインだったが直接取引を増やしていきたいと思っている |

読者のことをターゲットと呼んだり、ペルソナって呼んだりしています。

実際にいる人を想像してもOKです。しかし、必ず好感を持ってる人にしておきましょう。

あんまり好きじゃないタイプを想像してしまうと、「この人のために頑張りたい!」と思えなくなってしまっていい記事が書けなくなってしまいます。

以後は設定した人物(鈴木さん)と頭の中で会話していきます。

「なぜ鈴木さんは悩んでいるのか?」という根っこ(検索意図)の部分を考慮しながら会話をします。

根っこ(検索意図)を掘り下げるのが4~7の質問、鈴木さんに喜んでもらうための仕掛けが8と9です。

- 鈴木さんはキーワードについて何が知りたいと言っていますか?

- 意味やメリット・デメリット、方法などの基本的なことをお伝えした時に言われたセリフはなんでした?

- 鈴木さんは解決方法を知ることで、どういったことを実現したいと思ってますか?

- 鈴木さんが行動しないのはなぜですか?

- 鈴木さんにおすすめしたら喜ばれそうな製品・サービスはありますか?

- 製品・サービスがまだ早いなら、喜んでくれそうな情報やプレゼントはありますか?

会話によって生まれたセリフやアイデアを箇条書きで書いていきます。これが記事の中身やアクセントになります。

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 4.キーワードについて知りたいこと | コストをかけずに集客する方法が知りたい、SEOってのがあるらしいね。 |

| 5.お伝えした時に言われたセリフ | めんどくさそう。そんなに大変なの? |

| 6.実現したいこと | ホームページから安定した問い合わせを獲得すること |

| 7.行動しなかった理由 | 情報が多すぎて何から始めればいいか分からなかった |

| 8.マッチしそうなサービス | ホームページ活用支援 |

| 9.代替物 | コトウリのブログやセルフチェックシート |

構成案の5つのポイントに当てはめると

- 「web集客」というキーワード(2.攻略キーワード)で調べた

- 鈴木さん(1.想定ターゲット)に

- コンテンツマーケティングに取り組んでほしい(3.記事のゴール)

- そのために必要な情報を洗い出して見出しを作り(4.見出しのリスト)

- あわよくばホームページ活用支援へ申し込んでほしい(5.CTA)

となります。

記事を書く目的は鈴木さんから「詳しいねー」「頼りになるねー」と言ってもらうこと(喜んでもらうこと)。

製品・サービスまたは、喜んでくれそうな情報やプレゼントがCTAになります。

見出しのリストが構成案のもとです。これをブラッシュアップしていきます。

構成案を使ってブログ記事を書く

見出しのリストを元に構成案を仕上げていきます。

なぜ、見出しのリストでブログを執筆してはいけないのか?と思うかもしれません。これは自分の頭の中で作った見出しだからです。ランキングは基本的には「ユーザーの役に立つ順番(評価の高い順)」で並んでいます。

あなたの記事がランキングに割り込むためには、現在評価されている記事よりも役に立つ記事である必要があります。

「役に立つ」というのは、E-E-A-Tを意識しましょう。経験(Experience)に基づいて、専門的(Expertise)で、権威がある(Authoritativeness)から、信頼できる(Trustworthiness)記事です。

専門的で悩みに応える記事を書くには下記の7ステップが有効です。

- 検索上位の見出しを見る

- 見出し案の抜け漏れを追加する

- 構成案の中身を書く

- 順番を入れ替える

- SEOを施す

- タイトルと説明文をつくる

- リード文をつくる

という順番です。

もし、ひとつのセクションが膨らむ場合は、記事を分けてもいいかもしれません。

1.検索上位の見出しを見る

鈴木さんとの会話で見出しの素案ができました。概要はつかめているものの、どうしても抜け漏れが出ます。さらに書き手が専門家の場合、「読み手はこれくらい分かるだろう」と雑になる部分があります。無意識に専門用語を使っていたり、前提知識をすっ飛ばしているなどですね。

Webライティングでは、小学五年生くらいに説明するように書くのがよいとされています。

この雑になる部分は自分では気づけません。「知ってて当たり前」だからです。このズレを埋めるために、カンニングします。カンニング先は現在のGoogleランキングです。

現在のGoogleトップ10はSEOを意識して作られています。そして、ユーザーとGoogleから評価されて現在の位置にいます。まさに模範解答です。

実際に検索して各記事を読むのが一番ていねいな解決方法です。時間をかけたくない場合は、ラッコキーワードというツールを使って見出しを抽出します。

キーワードを検索して、左側にある「見出し抽出」をクリックするとトップ10の見出しが表示されます。

自分が作った構成案の見出しリストの抜け漏れを確認します。

最初からカンニングした方がいいのでは?と思う人もいるかもしれませんが、すでに上位にいる記事とまったく同じ内容で後発が勝つのはめちゃくちゃ難しいです。まったく一緒なら存在意義がないですよね。文章の流れに無理が出ないよう参考程度にしましょう。

私は書く前に見ると、読者との会話内容にかなり影響を受けてしまうため、必ず自分なりの見出しを作ってからにしています。

見出しを作る前に見る場合でも、さらっと流して明らかに抜けてる項目を探すくらいにしています。

2.見出し案の抜け漏れを追加する

明らかな抜けや漏れがあったら追加します。

基本的な項目以外は論理や流れが破綻しないなら前向きに組み込むことを検討します。

もっとも大事なのは最初に設定した「この文章を読んでどうなってほしいか」からブレないことです。

「話が長いよ」とうんざりされないか、自分のオリジナリティが保たれているかを意識しましょう。

ブログ記事は印刷するわけではないので、修正や更新が簡単にできます。

完璧にするために長時間悩むくらいならとりあえず公開して、評価を見ながら追記したり修正することをおすすめします。

評価は攻略キーワードのランキングです。検索ボリュームによって評価されるまでの期間は異なりますが、1~4ヶ月程度とお考えください。下記記事で詳しく解説しています。

これで専門的かつ読み手の検索意図への回答が網羅された構成案が完成します。

3.構成案の中身を書く

何が知りたい?のリストの多くは、鈴木さんからの質問(ロングテールキーワードってどういうこと?)になっています。

あなたの専門分野なので、鈴木さんに分かりやすい表現で説明していきましょう。

たとえ話をする時に鈴木さんが仕事上で付き合いのある大工さんや内装屋さんを使った表現をしたり、趣味のサッカーを使って説明すれば、鈴木さんにとって最高のコンテンツになります。

あんまり偏らせたら分かりにくくなるのでは?と思うかもしれませんが、不思議なもので不特定多数に書くよりも特定の人に向けて書いた方が共感が得られます。

自分に語り掛けられるよりも、対談を傍から見るのが好きな人もいるのでその感覚に近いのかなと思います。

見出しの順番通りに書くのではなく、書きやすい見出しから書いていくことをおすすめします。

特定の見出しで書くのに詰まったら、後回しにするか詰まった見出しの中身を書けるスタッフに頼んで対応します。

営業やカスタマーサポートに頼む時もアンケート形式で頼んだら割と手伝ってくれますよ。

4.順番を入れ替える

見出しの中身がすべて埋まったら、見出し+詳細をひとつのブロックとして読みやすい順番で並べ替えます。

記事内の情報の濃度が下にいけばいくほど濃くなっていくように作れたら理想的です。

記事の文章が3,000字よりも長くなってきたら、文章にアクセントないと飽きてしまいます。

そこで活躍するのが、鈴木さんとの会話の中で出てきた「へー、でも〇〇はどうなん?」といったツッコミや「めんどくさそう」といった弱音です。

ネギマ

ネギマふきだしでツッコミをいれてみたり

囲み文字で情報の見せ方に違いをつけたり

読者の声(思わず漏れる本音)をうまく使いましょう。

画像やイラストを入れる、動画で区切る、おすすめ記事の紹介をするのもいいですね。

5.SEOを施す

見出しの中身ができて、ブロックの入れ替えが済んだら、検索エンジンに最適化していきます。

下記のようなテクニックで検索結果に引っかかるポイントを増やします。

- 見出しや文章内に不自然にならない程度にキーワードを含める

- 類義語を使って範囲を広げる

- 共起語に置き換えれる言葉は置き換える

- 全体に1~3%程度のキーワードが含まれるように配置する

- 不自然にならないように文章を整える

見出しにキーワードを含めるのは必須ですが、文章内のSEOはできる範囲で構いません。

不自然に詰め込むと逆効果です。読みやすさ重視で書きましょう。

また、平均滞在時間を延ばすために、関連記事を紹介しましょう。関連記事を増やしていけば、専門性も高まります。SEOについては下記記事で紹介しています。

6.タイトルと説明文をつくる

記事の中身ができたら、記事の内容を35文字以内で表現してタイトルをつけます。

タイトルを見ただけで鈴木さんが「面白そう」と思うようなタイトルにします。

説明文はタイトルの内容を補って、続きが読みたくなるように160文字以内で書きます。

本でいうならタイトルは背表紙、表紙はアイキャッチ画像、説明文は帯紙みたいなものです。

タイトルは攻略キーワードを前半に含めて、説明文には共起語を入れると検索に引っかかるポイントが増えます。

また、ライバルの記事と明確に差別化できるならタイトルや説明文で違いを出してもいいかもしれません。

もちろん、タイトル詐欺(中身を見てがっかりさせるなど)は厳禁です。

7.リード文をつくる

記事の中身、タイトル、説明文ができたら、最後にリード文をつくりましょう。

序文はタイトル、説明文から目次までの橋渡しをする「いらっしゃいませ」の部分です。

ここで「いい感じ」と思ってもらえるように鈴木さんの抱いている悩みに共感しましょう。

気づいていない潜在的な悩みや願望に言及すれば、占い師やマジシャンをすごいと思うように興味を持って話を聞いてくれる可能性が高まります。

構成案をつくって再現性のある成功をしよう

- 書くスピードが早くなる(生産性が高まる)

- 内容がブレない

- コンテンツの質が高まる

- 再現性を持たすことができる

といった多くのメリットがある構成案の作成。

時短ができますし、何より記事の質が高まります。さらに、作れば作るほどノウハウが貯まっていきます。つまり、成功率を高めることができます。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、やってるうちに習慣になります。そのうちスポーツ前の準備運動やストレッチ、食事後の歯みがきのように「やらないと気持ち悪い」となりますよ。

ご紹介したのはコトウリのやり方です。すべての方にがっちりはまるとは思っていません。

ご自身の型を持っていない方や一部でも参考になる部分があれば取り入れてみてください。

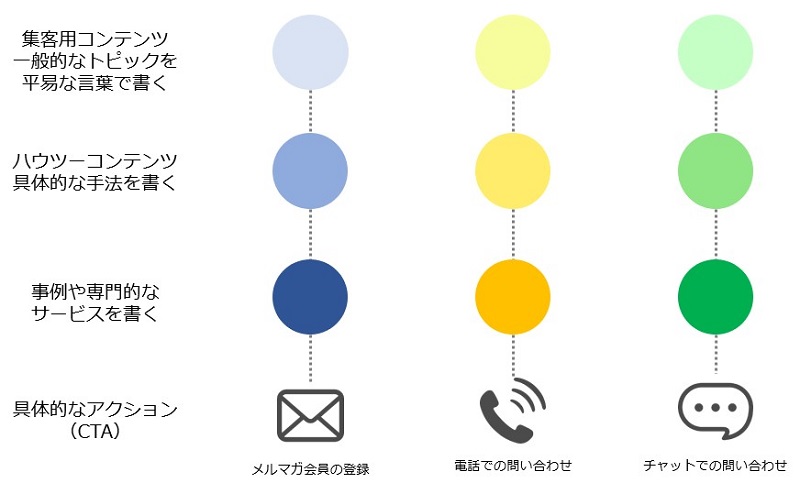

また、記事単体ではなく、複数記事を使ったチームプレー、CTAやメール配信システムなどのブログ機能以外を使って潜在的な悩みや願望に答える方法もあります。

簡単に紹介しておきます。

更に記事の質を高めるために

潜在的な願望に答えようとひとつの記事であれもこれもと詰め込んだら、論理が破綻してしまうこともあります。

1記事につき、1キーワードを意識して執筆してください。テーマが多岐に渡るなら、複数の記事でニーズを満たせばいいのです。

記事が増えるのでSEOにも強くなりますし、ブログを読んでくれている人が自然な流れでステップを進んでいってくれます。

ただし、良質な記事であることが前提です。上位表示できない場合は、リライトに取り組みましょう。

また、「更新時間が確保できない」などの場合は、CTAを使って潜在的な願望に答えましょう。

CTAを使って潜在的な悩みや願望に答える

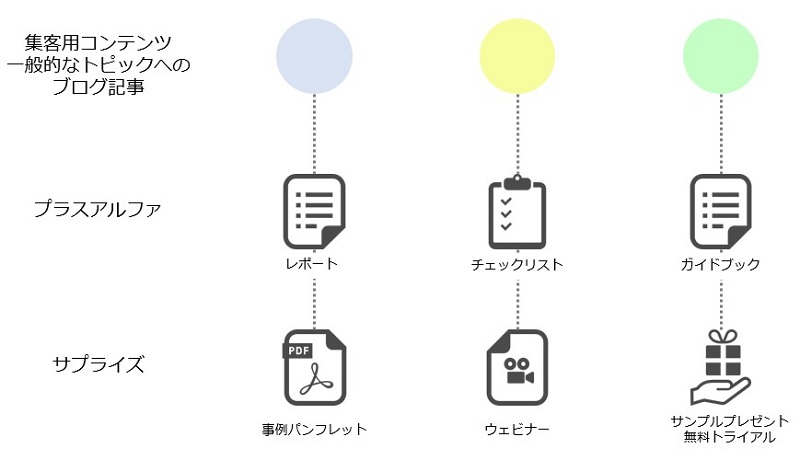

ブログ記事(カテゴリー)ごとにプラスアルファやサプライズのコンテンツを作ってプレゼントします。

- レポートやガイドブックなどの手元に置いておける資料

- すぐに使えるチェックリスト

などのお役立ち資料を用意しましょう。セミナー動画や個別相談会などを提供すれば、ライバルと一線を画すことができるようになります。

コンテンツは現在使用しているヒアリングシートをチェックリストへ加工したり、営業資料をガイドブックへ加工するなど、既存のコンテンツを流用して作るため、記事を量産するよりも短時間で構築できるのが特長です。

これらのプロセスはステップメールなどで自動化するのがおすすめです。

コトウリの伴走型運用サービス

記事の完成度を高めるのが構成案なら、サイト全体の完成度を高めるのがサイト構成(サイト設計)です。

どのくらいの時間とお金をかけられるか、かけるつもりがあるのかによって組み込むシステムや運用方針が変わります。

コトウリは様々な事情やご要望を持っている方のWebサイト運用やオンラインショップの運用のお手伝いをしています。

記事やLPの構成案を代行して作成したり、ブログ記事のチェックや編集もしています。

更新時間が作れる方も、あまり作れない方も、コンテンツが豊富にある方も、あまりない方も、BtoBもBtoCも、業種に関わらずやり方はあります。

もし、自社にとって最適な方法は何?と気になった方はお気軽にご相談ください。

あなたにとって何が最善なのかを一緒に考えていきましょう。

コメント