ロングテールキーワードは特定の専門分野に特化していく内に自然と生まれてくるキーワード群です。

ロングテールSEOとは、ロングテールキーワードを攻略して上位表示を目指そうという戦略のひとつです。

どういったキーワードを選ぶのが効果的なのか、ロングテールキーワードを攻略するにはどういったアプローチを取ればいいのか、そもそもロングテールキーワードって何?と思った方は下記記事からご覧ください。

ロングテールSEOとは?

そもそも、ロングテールSEOは、お客さんのためにコンテンツを増やしていったら上位表示されていた(検索エンジンに最適化していた)という偶然を計画的に実施しようという方法です。

自然な流れでコンテンツを増やすには経験や実績が必要です。また、たくさん質問してくれるお客様の協力も必要です。そんな悠長な時間がないので、先回りしたコンテンツを用意していきます。

立ち上げる段階で計画しておくと効果的です。サイト全体はビッグワード・ミドルワードで設計・構築し、立ち上げた後はスモールワードを元に更新します。

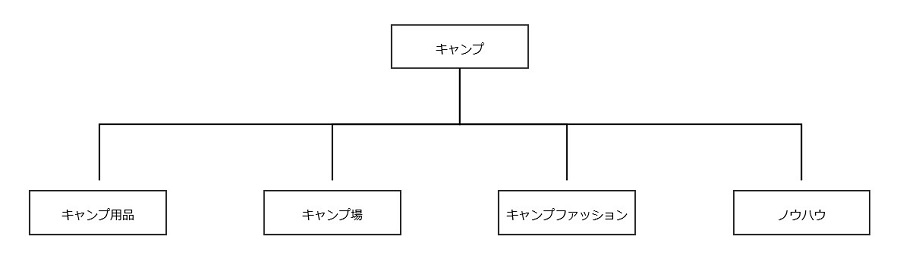

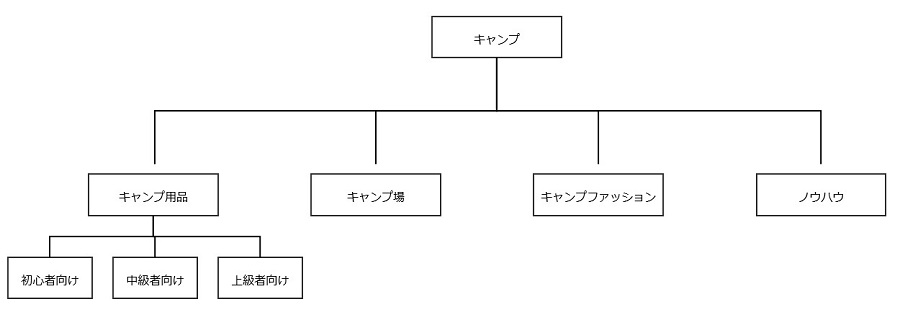

キャンプサイトを立ち上げるなら、キャンプ用品、キャンプ場、ファション、ノウハウなどのカテゴリ(ビッグ~ミドル)を構築。初心者向けのキャンプ用品、中級者向けにレベルアップのギア、上級者向けに一生もののギアといったコンテンツを個別に作るなどですね。

壮大な計画を用意して、細かい部分を作っていくイメージです。

もしかすると、「わざわざ検索ボリュームの少ないスモールワードを狙うのって効率が悪そう」と思ったかもしれません。

しかし、中小企業やフリーランスが成果を出すならスモールキーワードを狙うのが最善です。

理由は3つあります。

中小企業やフリーランスがスモールワードを狙うべき3つの理由

- ビッグワード・ミドルワードは大企業が強いから

- 検索結果の上位表示を狙いやすいコンテンツが作れるから

- コンバージョンにつながる可能性が高いから

- 検索エンジンが進化しているから

順番に解説していきます。

1.ビッグワード・ミドルワードは大企業が強いから

ビッグワードは月間で10,000回以上、ミドルワードは月間で1,000回以上検索されるキーワードです。

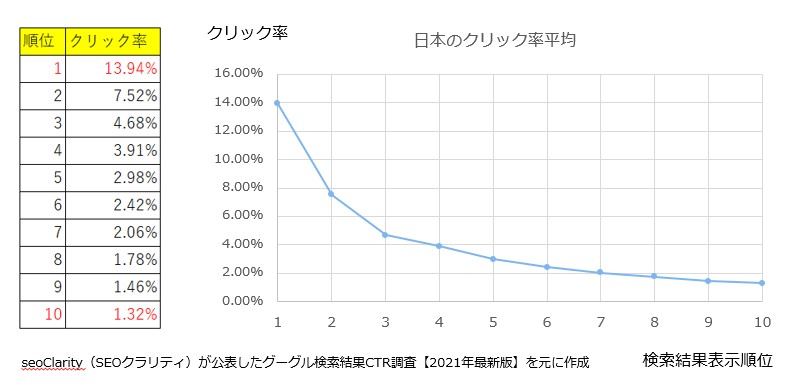

キーワードで1位を獲れば約14%がサイトに来てくれます。順位とクリック率の関係は下記の通り。

| 順位 | 獲得できるアクセス数(CTR) |

|---|---|

| 1位 | 139件(13.94%) |

| 2位 | 75件(7.52%) |

| 3位 | 47件(4.68%) |

| 4位 | 39件(3.91%) |

| 5位 | 30件(2.98%) |

| 6位 | 24件(2.42%) |

| 7位 | 20件(2.06%) |

| 8位 | 18件(1.78%) |

| 9位 | 15件(1.46%) |

| 10位 | 13件(1.32%) |

全業種平均の数字です。月間10,000件の検索ボリュームがあるキーワードで1位を獲れば、毎月1,400件程度の流入がタダで見込めるということです。しかも集客効果は中長期的に継続します。1クリック100円、1年続いたとしたら168万の広告費が浮きます。

取り組む価値があるのは間違いありません。そして、大企業もその価値に気づいています。見返りの大きいキーワードのシェアはほとんど抑えられていると思っていいでしょう。

では、検索ランキングのシステムはどうなっているのでしょうか。日本の検索エンジンのシェアトップはGoogleです。

| 順位 | デスクトップ | シェア率 | モバイル | シェア率 |

|---|---|---|---|---|

| 1位 | 73.37% | 79.07% | ||

| 2位 | Bing | 14.21% | Yahoo! | 20.03% |

| 3位 | Yahoo! | 11.66% | Bing | 0.34% |

| 4位 | DuckDuckGo | 0.35% | DuckDuckGo | 0.24% |

| 5位 | Baidu | 0.19% | Baidu | 0.14% |

YahooはGoogleのシステムを利用しています。つまり、日本における検索エンジンといえばGoogle。SEO対策=Google対策といって過言ではありません。下記記事で詳しく解説しています。

Googleは検索意図(クエリ)に応えられそうなコンテンツを順番に並べています。目的はユーザーの役に立つこと。「Googleを使ってよかったー」と思ってもらって、これからもGoogleを使ってもらうことが目的です。役に立たないコンテンツを勧めて「Googleはイケてないからもう使わない」となるわけにはいきません。なぜなら、Googleは広告によって収益を得ているからです。

だから、ランキングはユーザの役に立つ順番で掲載されています。ランキングは200以上の要素で判断されています。その中でも、特に重要視されている要素があります。頭文字をとったものをE-E-A-Tと呼びます。スモールワードを狙うと、E-E-A-Tを満たしやすい。つまり、上位表示を狙いやすいコンテンツが作れます。

2.検索結果の上位表示を狙いやすいコンテンツが作れるから

ランキングはコンテンツの「コンテンツの質」×「コンテンツの量」×「著者・運営者の専門性」で決まります。E-E-A-Tはそれらの頭文字をとったものです。

- Experience(経験)

- Expertise(専門性)

- Authoritativeness(権威性)

- Trust(信頼)

経験に基づいて書かれている、専門的で豊富なコンテンツがある、その道の権威が書いているなどのコンテンツがたくさんあって信頼できるサイトと判断されます。

あるトピックについて書かれたコンテンツが1件のサイトよりも、100件あるサイトの方が上ですし、素人と専門家が書いたコンテンツなら専門家が書いたコンテンツの方が上位にランキングされます。レビュ―記事が豊富だったり、ユーザーの役に立つコンテンツが豊富にあれば、それが信頼になっていきます。

中小企業は大企業に資本で負けているのですから、コンテンツの「量」で勝つのは難しそうです。権威性についても大企業の方が名前が通っています。しかし、自社が強みにしている分野においての専門性、コンテンツの「質」なら勝てる可能性があります。

しかも、大企業は「ある程度の市場がある」ところしか狙いません。スモールワードが手つかずになっていることもあります。だから、中小企業はスモールワードを狙ったほうがいいのです。

・キーワードの攻略難易度について

難易度はキーワードの人気度で決まります。一般的にはキーワードの検索ボリューム(検索回数)が多ければ多いほど人気があります。しかし、ボリュームが小さくても、購買につながる可能性が高いキーワード(ホームページ 見積もりなど)は非常に人気があります。ライバルの数を調べながら攻略難易度は図りましょう。

3.コンバージョンにつながりやすいから

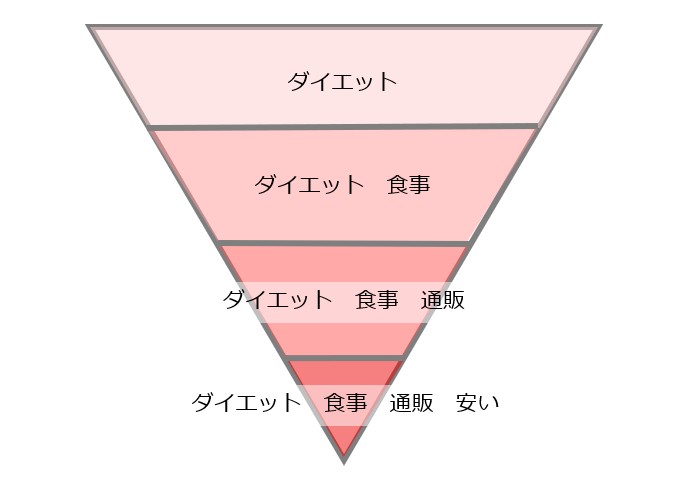

スモールワードはコンバージョンにつながりやすいです。なぜなら、ニーズが強いからです。キーワードは2語、3語と言葉が増えれば増えるほど何を求めているかがわかります。

中小企業はコンテンツ制作にかけられるお金も時間も限られています。

「コンテンツを作って2倍の人が来てくれるようになったけど、申し込みは増えてない」よりも「コンテンツを作ったら申し込みが5割増えた」方が評価されます。

だから、はじめましての人を集めるよりも、比較検討している人や、真剣に悩んでいる人を集めるほうに注力しましょう。ニーズの強いスモールワードを狙うのです。まずは結果を出して有用性を感じてもらう。そして、予算を回してもらう。予算に余裕ができたら、母数を増やすためにミドルワードやビッグワードに挑戦していきましょう。

4.検索エンジンが進化しているから

検索エンジンはユーザーの役に立つために、これまでの検索傾向やインターネット上での振る舞いを読み取っています。

その上で「この前クリックしたタイトルに近いタイトル」や「興味深く読んだ記事と似たジャンルの情報」などを優先的に表示・紹介するようになりました。これをパーソナライズと呼びます。

つまり、ユーザーによって表示される検索結果の順位は異なるということです。

ユーザーとの接点が持てれば、純粋なランキングで負けていても表示順位で勝てる可能性があります。商圏が限られているのですから、中小企業はローカルで勝てばいいのです。

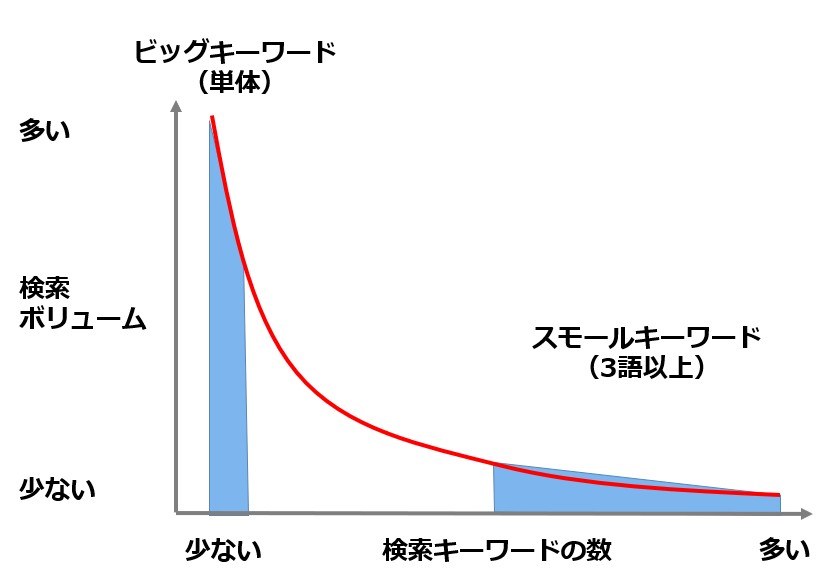

スモールワードを複数攻略すると、ロングテールを形成します。検索ボリュームが小さいキーワードを複数獲得すれば、ビッグキーワードを攻略するのと同じくらいの流入が得られるという考え方です。

青色の部分を比べると、大体同じくらいの面積ですよね。獲得できる確率が高いスモールワードを複数狙ってロングテールを形成する。これがロングテールSEOと呼ばれるものです。

ロングテールSEOの始め方

自社の専門性を活かしてお客さんの悩みに応えていきましょう。小まめな更新を続けることです。スモールワードが自然と増えてロングテール対応ホームページになっていきます。だけど、実際は下記のようなことに直面します。

- ネタ不足

- 同じことばかり書いてしまってペナルティ

- 薄いコンテンツ(日記など)

なかなか結果が出ないし、書けない、書くのが苦痛となってくると続きません。これは、「なんとなく」で始めてしまったからです。逆に言えば、しっかりした計画や管理表があれば続きます。

計画はキーワードリストを作って管理するか、お客さん別にコンテンツリストを作るのがおすすめです。下記記事がヒントになるかもしれません。

ロングテールSEOは発信するトピック(キーワード)で上位表示が狙えます。

キーワード単位でコンテンツを管理する。重複コンテンツを作らず、ライバルに勝てるコンテンツを作れば道が開けます。

ロングテールSEOの計画はトピッククラスターという考え方でつくります。

トピッククラスターでつくるロングテールSEO

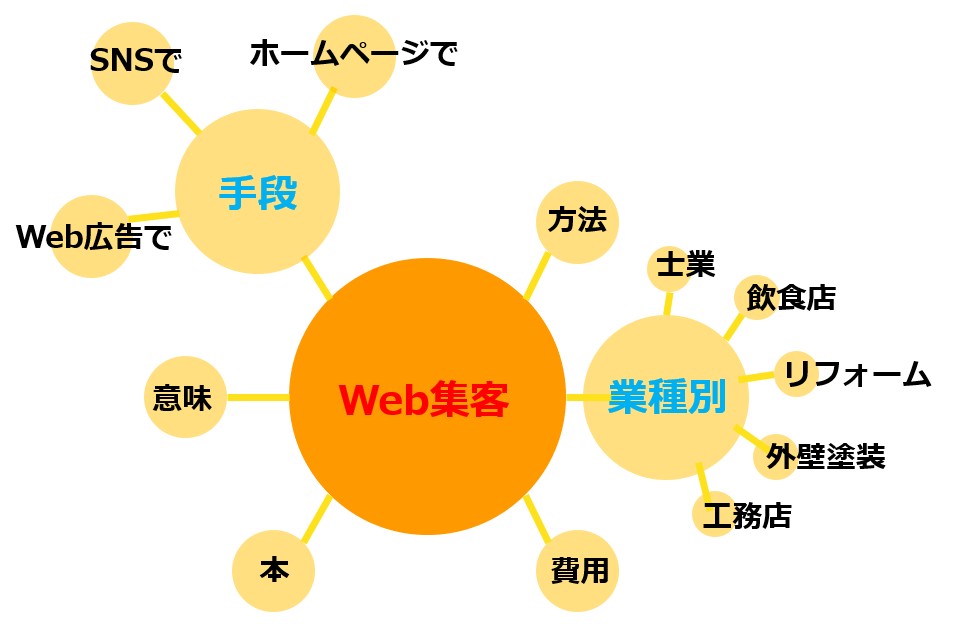

「Web集客」のように核になるトピックを中心に据えて、お客さんが検索する可能性があるキーワードを考えていきます。形成したキーワード群がクラスターのようになっているため、トピッククラスターと呼びます。マインドマップなどで代用しても問題ありません。

トピッククラスターができたら、キーワードに対しての回答となるコンテンツを作っていきます。

サービス名を中心に据えて、「誰に喜んでもらおうか?」といったポジティブな気持ちで広げていってください。

攻略に成功すれば、月間数万から数十万件のアクセスが手に入ります。

広告費換算だと月間数百万から数千万円が浮きます。

ビッグワードを中心に、「ビッグワード+○○」 「ビッグワード+△△ 」 「ビッグワード+□□」 といったミドルワードが周りを固めます。

そして、ミドルワードを中心にテールワードになる構造です。

- ビッグワード「Web集客」

- ミドルワード「Web集客+製造業」

- テールワード 「Web集客+製造業+大阪」

上記は一例です。製造業のWeb集客支援をしたいなら、製造業の経営者やWeb担当者が知りたいこと、悩んでいることの解決方法やヒントになりそうなことを書いていきます。

オウンドメディアやコンテンツマーケティングで成功しているサイトは、ほぼビッグワード(検索ボリュームが大きいキーワード)でトピッククラスターを形成しています。

核となるコンテンツを軸に、最新情報など鮮度が高い(ライバルが少ない)コンテンツを発信するというのがお約束です。

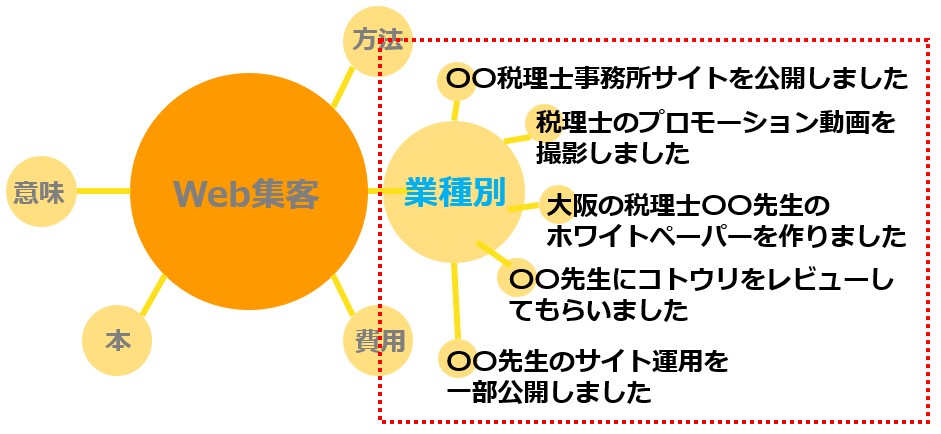

事例でつくるロングテールSEO

もし、税理士をサイトに集めたいなら、上記のようなコンテンツ案が考えられます。

「税理士+Webサイトの制作事例」「税理士+プロモーション動画の撮影」「税理士+ホワイトペーパー(営業資料)」「評判(お客様の声)」「税理士+サイト運用(コツ)」などですね。

先生方にとっては参考になるかもしれないし、自分の事務所だったらどうだろうという疑似体験ができるため、税理士先生や税理士事務所ではたらくWeb担当などを強く惹きつけることができます。

これが製造業、メーカー、精密機器など業種別のコンテンツを展開。繰り返すとサイト特有の組み合わせになります。お客さんからのシェアで新たな経路が生まれたり、キーワードツールでは見えない需要を獲得できるのがロングテールSEOの特長です。

ロングテールSEOとトピッククラスターの特長

ロングテールSEOとトピッククラスターについて整理しておきましょう。

| 手法 | 特長 |

|---|---|

| トピッククラスター | 計画的な更新に最適。 ビッグワードを中心に集客力を高めるコンテンツが作れる。 検索ボリュームが大きいキーワードの攻略に向いている。 「オウンドメディアの立ち上げ」などは必須。 |

| ロングテールSEO | 専門性の高いコンテンツが作れる。 信頼性を高めるコンテンツが作れる。 想定していなかったお宝キーワードが発掘できることもある。 更新しやすい。 どんな業種でも取り組みやすい。 |

ロングテールSEOのメリット・デメリット

| 手法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| トピッククラスター | 計画を立てやすい。 成功すれば大量のアクセスが手に入る。 資産性の高いコンテンツが作れる。 | 完成するまでに時間がかかる。 |

| ロングテールSEO | 更新が楽。 ライバルが少ない。 コンバージョンに近いアクセスを獲得できる。 | 現場の協力が必要。 低品質なコンテンツになる可能性もある。 需要が少ない(ない)こともある。 |

それぞれの役割が異なっているので、どちらにもいい部分があります。

両輪として使えるのが最高です。

コンテンツの役割が違うため、同じ評価指標だと正確に評価できない場合があります。

それぞれの評価軸を持ちましょう。

ロングテールSEOの評価軸

共通するのは、コンテンツの滞在時間が長いか、次のページへ移動したかどうか、といった部分でしょう。

コンテンツの集客力は大事です。しかし、コンテンツに出会った方が喜んだか、おすすめした情報をクリックしたかの方がもっと大事です。ユーザー体験の積み重ねが、検索順位にも影響するからです。

| 手法 | 評価軸 |

|---|---|

| トピッククラスター | 攻略キーワードの検索順位の上昇 (テール→ミドル→ビッグの順で評価) 中心に据えたコンテンツの閲覧数の増加 |

| 事例 | 検索結果で表示されたクエリ数(種類)の増加 コンテンツを閲覧した人からのコンバージョン率 |

トピッククラスターは中心に据えたトピック(今回の例なら「Web集客」)の流入数が増えることが最大の評価指標です。

検索順位が上昇していれば流入数も増えるため、狙ったクエリの順位が上がったかどうかも重要指標です。

事例は検索ボリュームはほぼないので、閲覧開始数は増えないでしょう。しかし、信頼感を高める効果は抜群です。平均閲覧ページ数を増加させたり、問い合わせフォームへの移動率などが評価指標になるでしょう。

評価については下記記事で詳しく解説しています。

Googleサーチコンソールで検索結果に表示された回数の確認や、クエリの分析ができます。

Googleサーチコンソールの検索パフォーマンスを使ってアクセスを増やす方法で詳しく解説しているので、ご興味があればこちらもご確認ください。

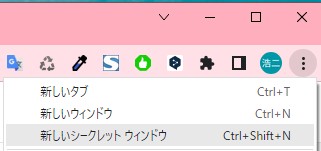

検索順位の確認方法

Googleのシークレットブラウザで確認しましょう。

右上のメニューをクリックすると、新しいシークレットウィンドウという選択肢があります。

「いちいち調べるのが面倒くさい」という人は、ツールを使いましょう。私はGRCのスタンダードプラン(年額9,900円)を使っています。2024年の半ばからGoogleが、2025年にはBingの順位チェックができなくなりました。私も2025年は更新しないことにしました。

ロングテールSEOに取り組むべきか?

取り組むべきだと思います。

特に、ニッチな商品を取り扱っている企業や、BtoB商材は相性がいいと考えています。

BtoCと比べれば下記のような利点があるからです。

- ライバルが少ない。

- 商材の独自性が強く差別化しやすい。

- 成果が出やすい。

順番に見ていきましょう。

①ライバルが少ない

ユニクロなどのアパレル、ドコモやauなどの携帯キャリア、トヨタや日産などの自動車メーカーなどBtoC企業はTVCMを見ない日がないくらい広告宣伝に力を入れています。

「認知度を高める」ためにあらゆるPR手法を取り入れていますので、Webサイトやオウンドメディアにも取り組んでいます。

つまり、ライバルが「超強い」わけです。

それに比べるとBtoB企業は情報発信をしている企業が少ないです。

ターゲットがニッチで、不特定多数にPRしても意味がないからなのです。だから、展示会などに出てPRするのが一般的です。

ロングテールSEOは特定のキーワードを攻略します。特定のキーワードは特定のターゲットが検索するキーワードです。つまり、ロングテールSEOはBtoB企業と非常に相性がいい取り組みです。

②商材の独自性が強く差別化しやすい

展示会を見に行ったことのある方はご存じだと思いますが、同じジャンルで出展しているのに、サービスの内容も捉え方も大きく違いますよね。

ニッチな商材であれば、類似商品や類似サービスが少ない(ない)ため、特長を素直に書くだけでも差別化できます。

デジタルマーケティングのようなライバルが多い業界は当てはまりません。

③成果が出やすい

取り組んでいる人が少なくて、コンテンツも差別化しやすいなら、検索結果で上位表示されるまでの努力は少なくて済みます。

世界的にはメジャーでも日本ではマイナーな競技だと、日本代表に選ばれる確率が上がるのに似ているかもしれません。

もっとも、商品に直接つながる検索ボリュームが少ない傾向にあります。検索ボリュームの大きいコンテンツで集客して、セールスコンテンツへつなげるなどの導線の工夫は必要です。

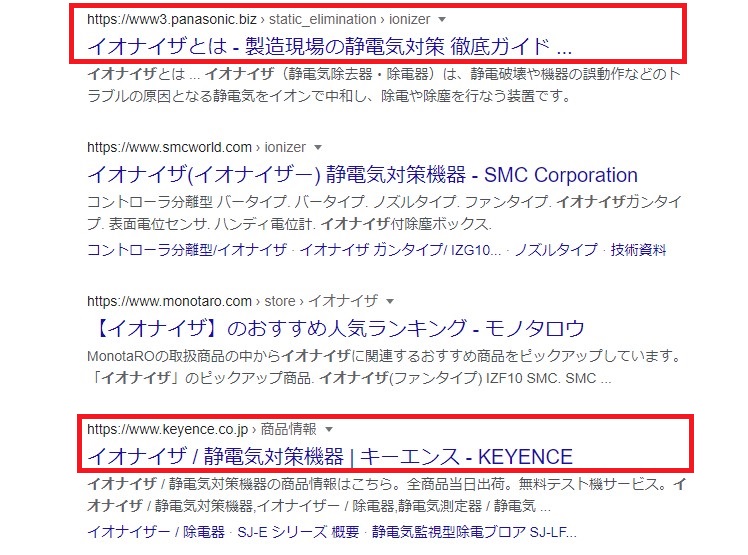

BtoB企業のロングテールSEO事例紹介

「イオナイザ」ってご存じですか?

製造業の方なら知ってて当たり前かもしれませんが、ほとんどの方はご存じないと思います。

生産現場でダストなどが入らないように静電気を対策するための機器で、キーエンスやSMCなどが主なベンダーのようです。

ぜひパナソニックのページやキーエンスのページを参考にしてください。

素晴らしい取り組みをしています。

ロングテールSEOに取り組まなかったらどうなる?

ライバルにキーワードを根こそぎ取られてしまい、あなたのWebサイトは検索結果から弾かれてしまうでしょう。そして、問い合わせはこないままです。

検索結果のランキングは強力です。1位と10位では10倍の差が付きます。

そして、1ページ目(10位以内)に入らなければ、ウェブ上では存在していないのと同義です。なぜなら、11位以降のクリック率は1%以下だからです。

つまり、1万件の検索ボリュームがあるキーワードで、上位を獲得しているライバルは数千件のアクセスを獲得する中、あなたは流入が見込めないということになります。

コンテンツを作る労力は変わらないのに、成果が得られないなんて、もったいないですよね。

ロングテールSEOに取り組んだらどうなる?

正しいやり方で取り組めば、狙ったキーワードでライバルよりも上位に表示されますし、ニッチな事例に共感したお客さんからの問い合わせが増えることでしょう。

ロングテールSEOでも効果が出るまでは、ある程度の時間は必要です。

しかし、時間がかかるということは、ライバルが参入してきても追いつかれにくいとも言えます。

普遍的なコンテンツを作れば、かなりのアクセスをコンスタントに稼いでくれます。

なぜ効果が出るまでに時間が必要なのか?

まずは「いいコンテンツだね」とGoogleに評価される必要があり、「いいコンテンツがたくさんあるサイトだね」と繰り返すことで、サイトの評価が高まります。サイトの評価を高めないと、インターネット上の発言権が低いままです。

人気作家になったら大々的に売り出してくれるけど、売れない作家だったらいつまでも隅にひっそりと置かれるイメージを持ってもらえばいいと思います。

Googleからの評価はユーザーの評価を集積したものです。

高評価は滞在時間が長い(真剣に読まれている)、話題になる・シェアされてる(紹介されるほど素晴らしい)などが主な評価になります。

Googleで1位を獲得した時の推移を紹介しておきます。

毎日2割程度は新しいキーワードが生まれているそうです。あなたの業界に巨大なライバルがいたとしても、すべてのキーワードを網羅するのは物理的に不可能です。

あなたの会社の独自性を打ち出したり、事例を取り扱ったニッチキーワードなら大企業にも勝ち目はあります。

コトウリはあなたをサポートします

本記事を読んで「これからロングテールSEOを始めたい」「自社だったらどうなるのか興味がある」という方はぜひ一歩踏み出してください。下記記事が役に立ちます。

もし、Webサイトを持っていない、あるいは、現在持っているWebサイトにCMSなどの自分で更新できるシステムが入っていないなどのWebツールの問題で足踏みするなら、コトウリが作ります。

コンテンツを管理できる人員がいない、何からやればいいのか分からないなら、コトウリがサポートします。お気軽にお声がけください。

コメント