2023年に引き続いて2024年も受けてきました。一次試験、二次試験に合格しました。一次試験を合格するためにやった勉強方法や、二次試験の対策などを書いておきます。多年度受験の方には参考になるかと思います。

昨年の様子は下記をご覧ください。

昨年は16点足らなかったんですよね…。

本ページはプロモーションが含まれています。

一次試験の結果

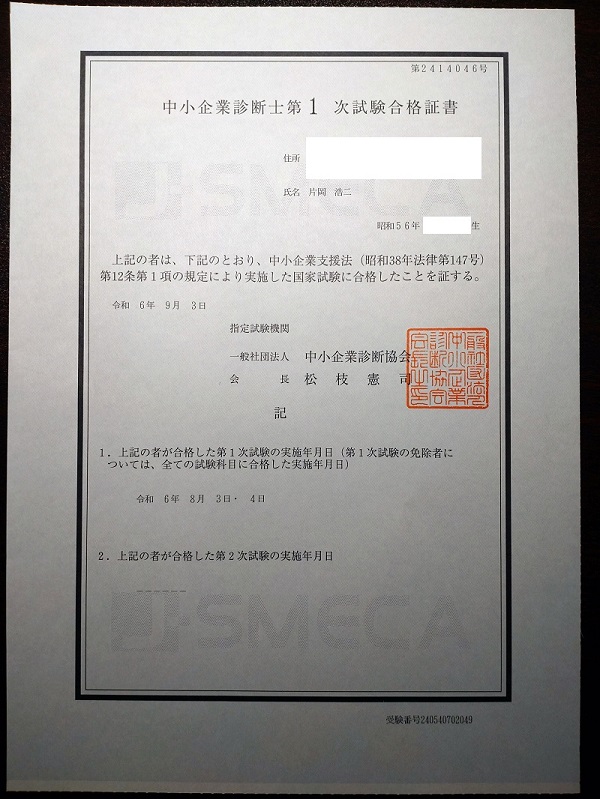

合格しました。合格証書はこんな感じ。

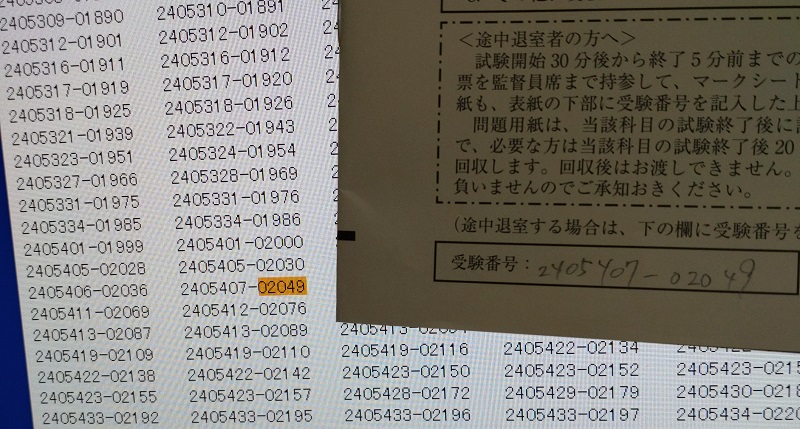

試験日は8/3と8/4。8/5には協会から解答と配点が発表されて自己採点。合格見込みでした。ただ、マークミスがあったらどうしよう…など不安もあったんですよね。自分の番号を見つけた時のうれしさはひとしおでした。

合格すると「令和6年度中小企業診断修得者」というのを名乗れるので、名刺にも載せました。二次試験に合格して口述試験を受ける権利を得たとしても、診断士登録できるのは実務補習が終わってからになるからです。

実務補習は8日間コースと15日間コースがあります。土日を含む日程で組んでくれています。各地域によって日程も定員も異なるため、確認してくださいね。

参考までに令和7年度の大阪の日程を掲載しておきます。

8日間コース:定員125名

令和7年2月21日(金)・22日(土)・23日(日)・24日(月)・28日(金)・3月1日(土)・2日(日)・3日(月)15日間コース:定員45名

令和7年2月実施中小企業診断士実務補習について

令和7年2月21日(金)・22日(土)・23日(日)・24日(月)・28日(金)・3月1日(土)・2日(日)・3日(月)

令和7年3月7日(金) ・8日(土)・9日(日)・10日(月)・15日(土)・16日(日)・17日(月)

全ての日程を確保するのはキツイ…外せない予定もあったので、2月は見送りました。次の実務補習は7月とのこと。新年度が4月から始まって役員などが決まるのが6月から・・・みたいな流れだと思うのですが、結構間延びします。

しばらくは「令和6年度中小企業診断修得者」ですね。

一次試験に合格できた理由

得意科目で点数を稼げたからです。

私は免除科目が1科目(経営情報システム)、2023年に3科目合格(企業経営理論、財務会計、経営法務)しました。中小企業診断士試験は受けた科目の合計が6割以上、かつ40点未満がなければ一次試験が合格です。今年受けないといけないのは3科目(経済学・経済政策、運営管理、中小企業経営・中小企業政策)です。

3科目だけ受ける場合は、40点未満の科目がなくて、合計で180点取ればいいわけです。でも、受ける科目が少ない場合は各科目の重要度が上がります。もし、難しい科目(地雷科目)があったら、他の科目で大きく点数を稼がないといけません。

だから、財務・会計をあえて受験しました。二次試験の重要科目(事例Ⅳ)でしたし、昨年ふわっとした部分を固めておきたいと思ったからです。

| 科目 | 点数 |

|---|---|

| 経済学 | 60 |

| 財務・会計 | 68 |

| 企業経営 | 免除 |

| 運営管理 | 69 |

| 経営法務 | 免除 |

| 経営情報システム | 免除 |

| 中小企業経営・政策 | 44 |

| 合計 | 241 |

足切りスレスレ44点の中小企業経営・政策に財務会計と運営管理で稼いだ点数(17点)を注ぎ込んで、合計6割を確保。財務会計をあえて受験していなければ落ちていたでしょう。ギリギリですw

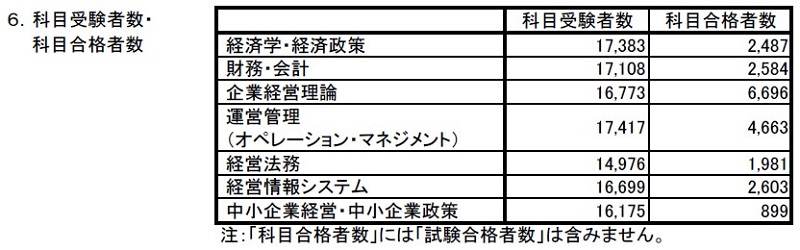

ちなみに、今年の中小企業経営・中小企業政策はかなり難易度が高かったようです。

科目合格率が中小企業経営・中小企業政策だけ5.56%と一桁です。経営情報システムの13.23%~企業経営理論の39.92%から見ても難しい年だったと言えるでしょう。科目合格者に試験合格者数は含まないため、実際はもう少し合格率は高く出るかと思いますが、他の年と比べても異常な科目合格率の低さでした。

財務会計を加えた5月の自分を褒めてあげたいです。マジで。

一次試験の勉強期間

昨年に引き続いてGWからはじめました。申込書を書いたらエンジンがかかるといいましょうか…

2023年の5~7月+2024年の5~7月なので、累計だと半年くらいです。

一次試験の勉強方法

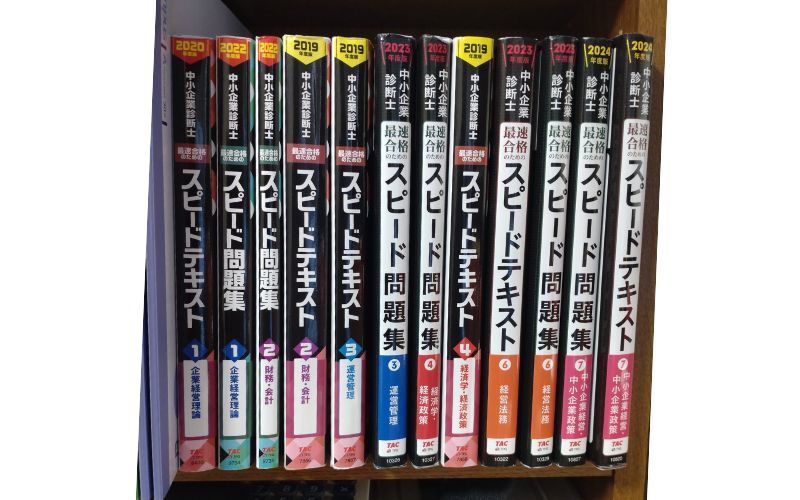

利用した教材はTACのスピードテキストとスピード問題集。苦手科目をなくしつつ、満遍なく概要を把握するにはいい教材だと思います。

2023年度は勉強時間が足らずに足切り

経済が36点で足切り(40点未満があると合計で6割があっても不合格)されました。経済学のテキストと問題集が一周できなかった状態だったからです。GWから6科目(経営情報システムは免除)を勉強する時間が確保できなかったのが原因です。

| 科目 | 点数 |

|---|---|

| 経済学 | 36 |

| 財務・会計 | 64 |

| 企業経営 | 65 |

| 運営管理 | 57 |

| 経営法務 | 68 |

| 経営情報システム | 免除 |

| 中小企業経営・経営政策 | 54 |

| 合計 | 344 |

合計点が6割に達してなかったので、どちらにせよ不合格ですがw

2024年度の方針

今年は経済学をしっかりやろう!ということで進めていきました。

はじめよう経済学にはとてもお世話になりました。大学の先生が初心者に教える経済学というサイトで、Youtubeの動画教材とテキスト・問題集がすべて無償で提供してくださってます。「経済学が苦手…」な方は、概要を把握してからテキストに入るといいですよ。

今年買った教材は中小企業経営・中小企業政策のスピテキ・スピ問のみです。古本で揃えた昨年度のものを使いました。6割取れればいいので、概要がつかめればいいやという方針です。高得点を目指す人は最新版を買ってくださいね。ちなみに、過去問はやってません。これで、下記の点数で一時を突破です。

| 科目 | 点数 |

|---|---|

| 経済学 | 60 |

| 財務・会計 | 68 |

| 企業経営 | 免除 |

| 運営管理 | 69 |

| 経営法務 | 免除 |

| 経営情報システム | 免除 |

| 中小企業経営・政策 | 44 |

| 合計 | 241 |

ギリギリで合格とは言っても、2023年・2024年で二次試験に必要な科目は、6割を超えています。スピードテキストとスピード問題集は優秀な教材だと思います。毎年買い替える必要があるのは、中小企業経営・中小企業政策です。他は極端に古くなければ大丈夫かと。

中小企業経営・中小企業政策のスピードテキストをAmazonで買う

中小企業経営・中業企業政策は補助金などの制度をしっかり頭に入れて、前年度の中小企業白書を熟読すると安定する気がします。

中小企業診断修得者が名乗れる

一次試験に合格すると、「私は中小企業診断修得者です」と名乗れます。有効期限は2年間。私の場合は令和6年度中小企業診断修得者となります。私は名刺に掲載している保有資格などを更新しました。

もちろん二次試験を突破して診断士になれるのが一番いいです。しかし、二次試験に合格して、口述試験を受けて、実務講習を実施して…となるとそこそこの期間がかかります。たぶん最短でも4月5月くらいかと。最短でも9か月程度かかってしまうのは仕方ないとは言え、もったいないと思うわけです。

私は人と会う機会が多いため、どうせならアピールしておきたいw

二次試験に向けての対策

8月に事例Ⅰ~Ⅳの過去問を一年分やってから、事例Ⅳの全知識&全ノウハウをざっくりと進めました。9月の半ばまでに事例Ⅳ対策を終わらせて、直近5年分の過去問をこなす予定です。

予備校の模試を受けてみようと思ったのですが、会場受験が売り切れだったのでやめました。せっかくなので独学を貫いてみますw

中小企業診断士試験の統計情報

令和6年の試験結果を見て、他の年はどうなのだろう?と思ったため、中小企業診断士協会の試験結果のページをベースにまとめてみました。令和6年は全体的に難化傾向にあったようです。

一次試験の統計情報

| 年度 | 申込者数 | 受験者数① | 受験者数② | 試験合格者数 | 試験合格率 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和元年 | 21,163人 | 17,386人 | 14,691人 | 4,444人 | 30,2% |

| 令和2年 | 20,169人 | 13,622人 | 11,785人 | 5,005人 | 42.5% |

| 令和3年 | 24,495人 | 18,662人 | 16,057人 | 5,839人 | 36.4% |

| 令和4年 | 24,778人 | 20,212人 | 17,345人 | 5,019人 | 28.9% |

| 令和5年 | 25,986人 | 21,713人 | 18,621人 | 5,521人 | 29.6% |

| 令和6年 | 25,317人 | 21,274人 | 18,209人 | 5,007人 | 27.5% |

受験者数①は1科目でも受験した人の数、受験者数②は欠席した科目がない人の数です。多年度前提で受験しているのか、受験してみて「無理だー」となって帰ったのかはわかりません。棄権してない人が受験者数②です。合格率は受験者数②と合格者数で計算しています。

申込をしたけど受けない人が4,000人~7,000人弱、途中で帰る人が2,000~4,000人弱いるみたいです。申込人数ベースで合格率を計算すると、19%~25%に収まります。

二次試験の統計情報

| 年度 | 申込者数 | 受験者数① | 受験者数② | 口述試験者数 | 合格者数 | 試験合格率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 令和元年 | 6,161人 | 5,966人 | 5,954人 | 1,091人 | 1,088人 | 18.3% |

| 令和2年 | 7,082人 | 6,400人 | 6,388人 | 1,175人 | 1,174人 | 18.4% |

| 令和3年 | 9,190人 | 8,786人 | 8,757人 | 1,605人 | 1,600人 | 18.3% |

| 令和4年 | 9,110人 | 8,745人 | 8,712人 | 1,632人 | 1,625人 | 18.7% |

| 令和5年 | 8,601人 | 8,266人 | 8,241人 | 1,557人 | 1,555人 | 18.9% |

| 令和6年 | 8,442人 | 8,119人 | 8,119人 | 1,517人 | 1,516人 | 18.7% |

二次試験でも400人くらいは申し込んだけど受けない。受験地に来た人だと、途中で帰る人は激減してますね。

令和6年も300人くらい受けてないですね。口述試験ひとり落ちてるのが謎。遅刻か養成講座に行きたいから辞退した感じでしょうか。

多年度受験と令和6年の二次試験申し込み者数の推定

| 年度 | 残った人数 | 多年度推定数 |

|---|---|---|

| 令和元年 | 4,863人 | 1,717人 |

| 令和2年 | 5,213人 | 2,077人 |

| 令和3年 | 7,152人 | 3,351人 |

| 令和4年 | 7,080人 | 4,091人 |

| 令和5年 | 6,684人 | 3,080人 |

「残った人数」は二次試験受験者数②から二次試験合格者数を差し引いた数、「多年度推定数」は申込者数から一次試験合格者数を差し引いた数です。令和2年度の一次試験に合格した人は同年の二次試験に申し込んでいるという前提で計算しています。

上記の計算でいくと、令和6年の二次試験の申込者数は一次試験合格者数5,007名+令和5年度の一次試験合格者となります。ざっくり計算すると8,000~9,000人が受験することになるでしょう。合格率が18%程度なので、1,440~1,700人の合格者が生まれる計算になります。

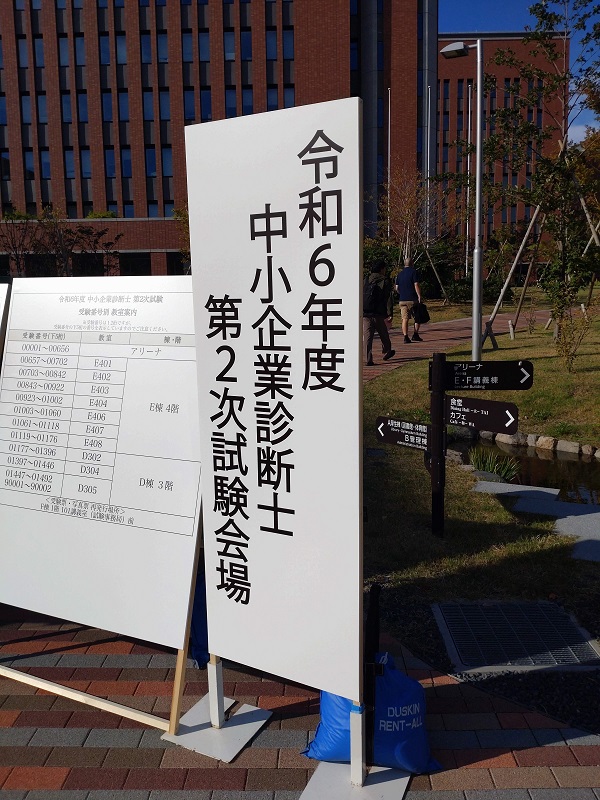

二次試験は大阪会場で受験予定です

これから中小企業診断士を目指す方やこれから二次試験を受ける方の役に立てば幸いです。2024年の二次試験は大阪会場で受験予定(9/4に申し込みました)です。

もしブログを見ている人がいたら、声掛けてくれると嬉しいです。共に頑張りましょう!

受験してきました

会場は大和大学でした。すごくきれいな大学ですね。なお、キャンパスを楽しむ余裕はなかったですw

「あれをこうしていれば…」など後になって思うことはあるものの、今年のベストは出したので悔いはありません。来年1/15の結果発表を待とうと思います。NPVの3問以外は、ぜんぶ書いてきましたよ。

二次筆記試験の結果

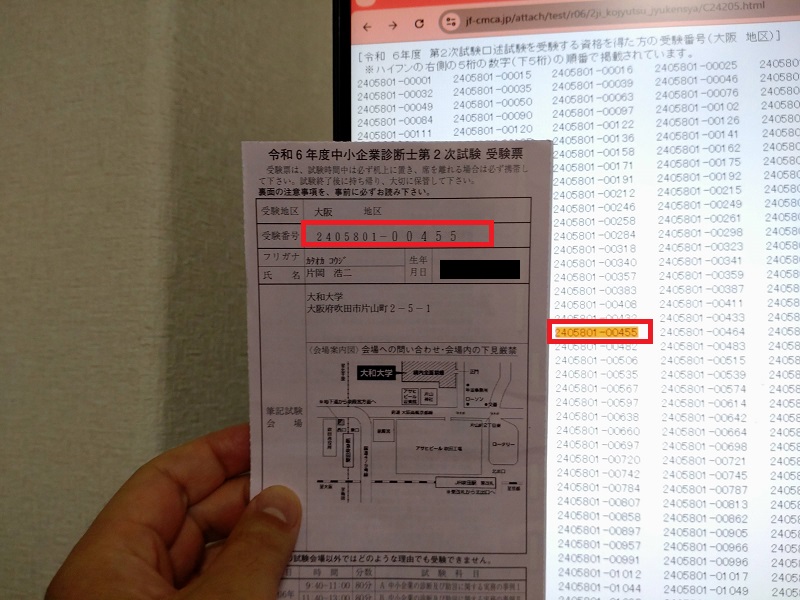

合格してました!点数は書いてないのでわかりませんが、口述試験の受験票についてくるのかと想像しています。

事例Ⅰ~Ⅳの点数については、2/5の合格発表後にお知らせいただけるとのことでした。

届いたら追記しますね。

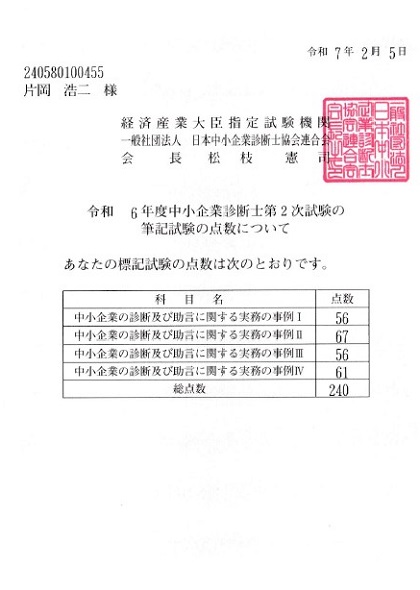

二次試験の点数

圧着式のはがきを開くと点数が載ってます。ジャスト240点!ギリギリじゃないか。

事例2が本業で、事例4が面白いなーと思っているので、ある意味で納得の点数。

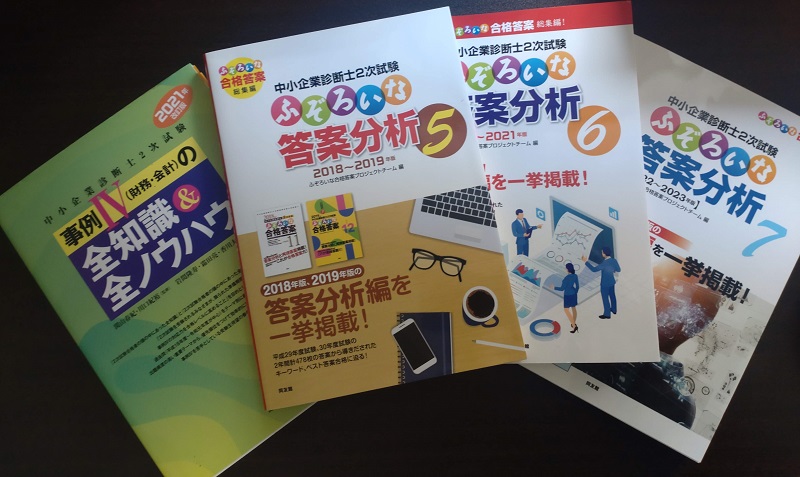

二次筆記試験で使った教材

二次も独学です。模擬試験も受けていません。意外とイケるもんですよ。

事例Ⅳの全知識&全ノウハウ、ふぞろいな答案分析5~7です。他にも合格答案10年データブックやTACの第2次試験過去問題集は買いましたが、私には合わなかったです。

意思決定会計講義ノートは試験が終わってから購入しました。財務に強くなりたいですし、簿記1級にも挑戦してみようと思っているからです。

勉強スケジュール

- 8月半ば~9月半ばまで:事例Ⅳの全知識&全ノウハウ

- 9月半ば~10月半ば:過去問6年分実施

- 10月半ば~試験当日:ファイナルペーパー作成&復習

やってよかったなーと思っているのは、事例Ⅳの全知識&全ノウハウとセルフ模試、ファイナルペーパー作成。

セルフ模試というのは、当日のスケジュールで事例Ⅰ~Ⅳを一気に解くというものです。試験時間は測りますし、休憩時間もスケジュールどおり取ります。自宅でやったので、本番の緊張感はありません…が、脳みそを使い切る経験は何回かやっておくのをおすすめします。疲れ切った頭で事例Ⅳを解くと、いい感じでミスが出てきますよ。

ファイナルペーパーは試験前日や試験当日の休憩中に見るまとめです。自分がよく間違う部分や忘れてしまう部分をまとめた虎の巻みたいなものです。頭の中が整理されるので、作成をおすすめします。誰かに説明するために資料を作るイメージで作ると定着しやすいですよ。

下記は片岡のファイナルペーパーです。

勉強にかかった時間

厳密に測ってないので参考程度に。事例Ⅳ対策が40時間程度、過去問6年分(4事例ずつ80分)で1,920分+見直しの時間も同程度で64時間、ファイナルペーパー作成で各2時間程度で合計8時間くらいかと。ファイナルペーパーは一気に作るのではなく、ちまちま追記をしていった延べ時間です。

情報収集の時間などを考えれば、合計で120時間くらい使ったかと思います。

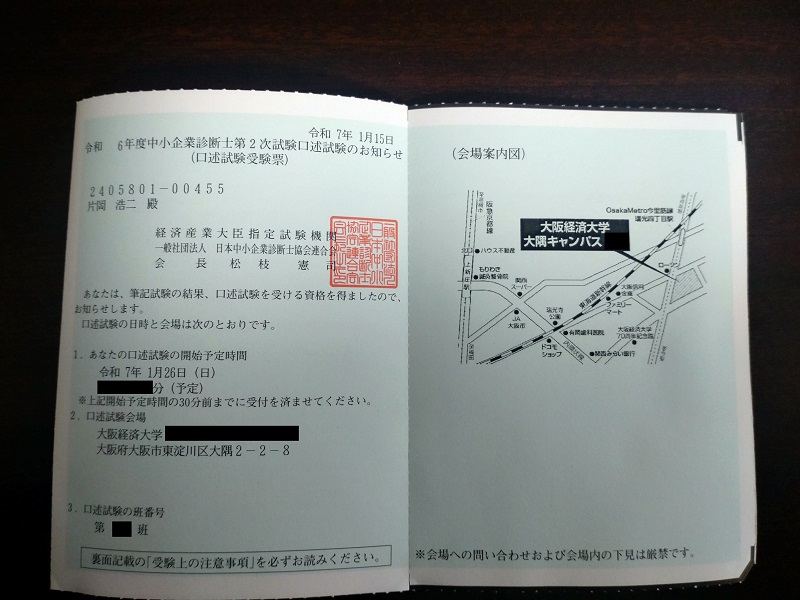

口述試験の受験票はこんな感じ

「30分前までに受付を済ませる」というのに気を付けて、かなり早めに向かおうと思います。

口述試験を受けてきました

聞かれた設問はC社から2問、D社から2問でした。

- 「受託開発のメリットは?」

- 「C社が提案営業を広げていくにはどうすればいいか?」

- 「D社が粗利を増やすために何をしていけばいいか?」

- 「D社がスライサーを設備投資するにあたって気を付けるべき点は?」

質問の意図が呑み込めずズレた返事をしてしまった気もしますが…

2/5の結果を見たら、合格していました。口述試験がダメだった方は1名。いったい何が起こったというのでしょうか…

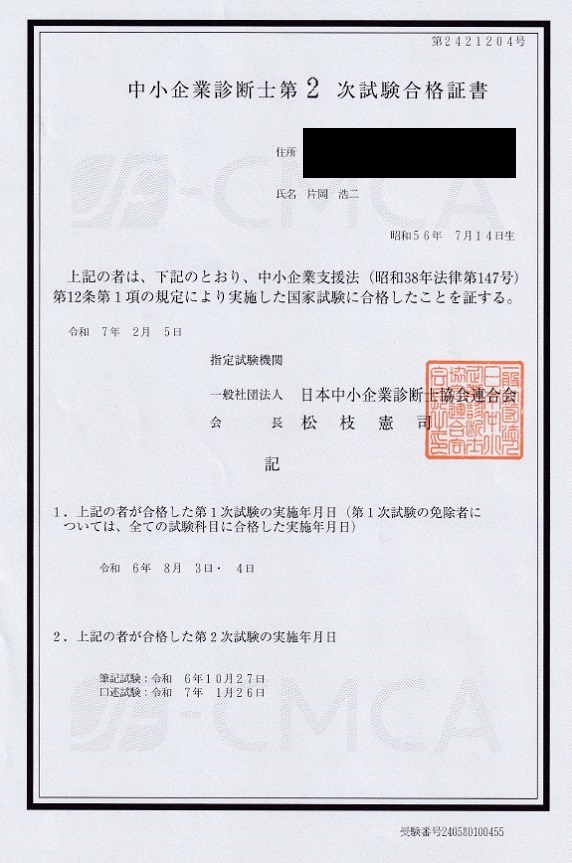

二次試験の合格証書

合格証書の原本は実務補習の申し込みなどで使うみたいなので置いておきましょう。

おまけ:令和7年度中小企業診断士二次試験の統計

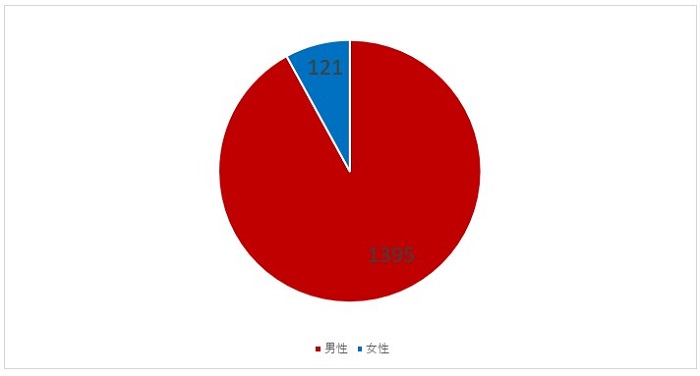

中小企業診断士協会が令和7年度の男女別、年齢別、地域別、職業別の統計情報を出してくれていたので、加工・分析してみました。合格者は合計1,516名、合格率は17.96%です。

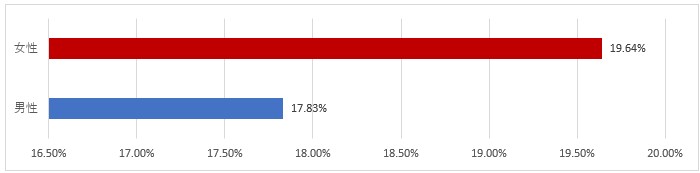

男女別の合格率

男女別の合格率は女性のほうがやや高い傾向にありました。

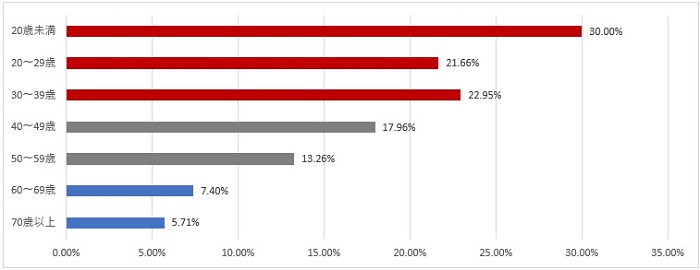

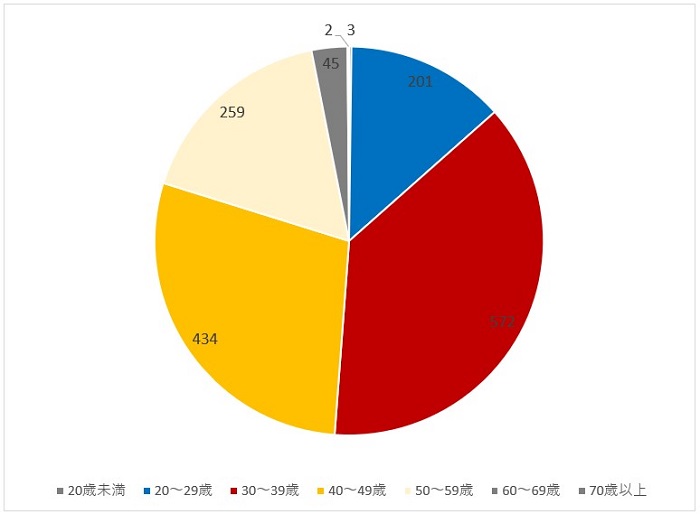

年齢別の合格率

39歳未満の合格率が高く、50歳以上になるとガクッと下がっていますね。40-49歳の合格率が全体の確率と同じなのは偶然です。

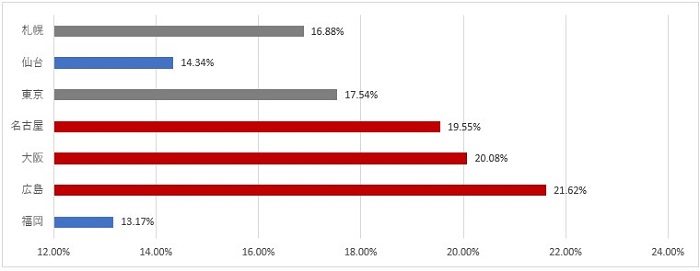

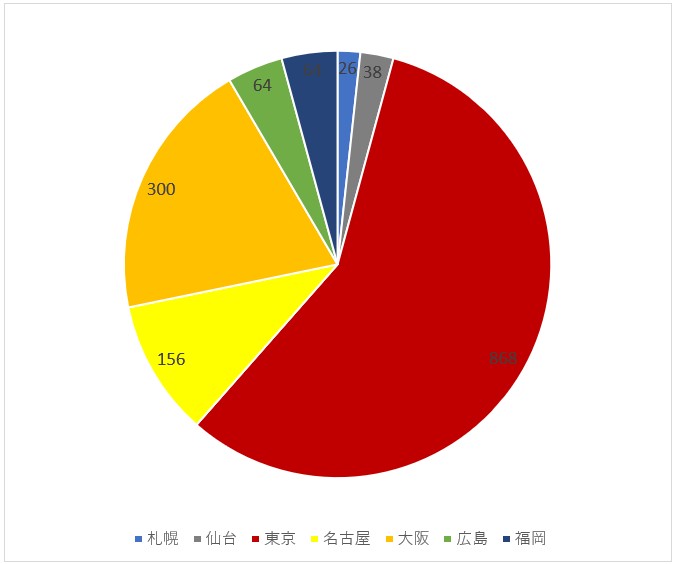

地域別の合格率

地域は広島、大阪、名古屋の合格率が高く、仙台、福岡の合格率が低い傾向がありました。

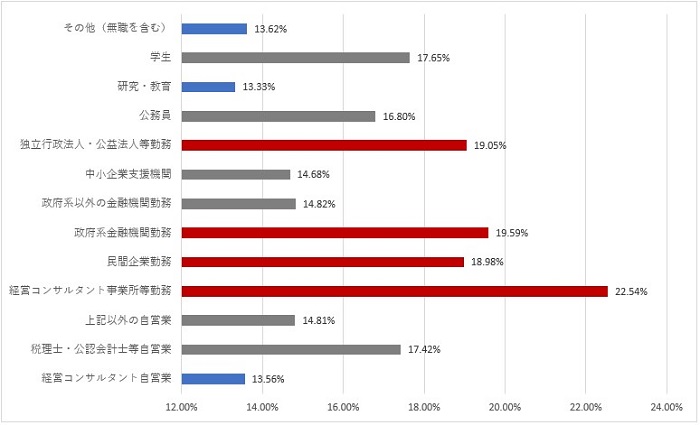

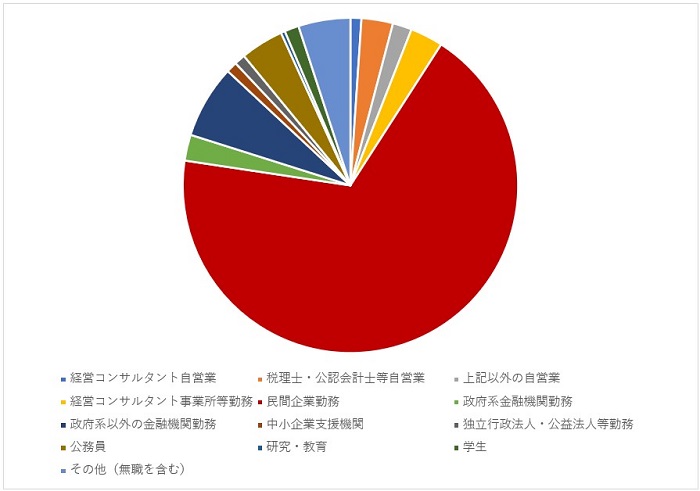

職業別の合格率

職業別の合格率は支援業務を行っている経営コンサルタント事業所、政府系金融機関、独立行政法人・公益法人勤務がトップ3です。自営業の経営コンサルタントは一芸に秀でている人は多いから、この合格率になるのではないかと思います。

男女別の合格者数

合格者数で見ると男性が92.02%と圧倒的多数でした。試験会場でも休憩のときは男性がトイレに並びましたもんね…

年齢別の合格者数

年齢は30代が最も多く、30~50代で83.44%を占めています。20代は仕事に打ち込んで、自信がついたあたりで受験して30代で合格という流れでしょうか。最年少は19歳、最年長は72歳だったそうです。

地域別の合格者数

東京が57.26%、大阪が19.79%、名古屋が10.29%と大都市圏で87.34%を占めています。地方に行ったらレアキャラになれると思っていいかも。地方だと必要性を感じにくい環境だったり、中小企業診断士のネームバリューが低いのかもしれませんね。

職業別の合格者数

民間企業勤務が68.27%と最多、金融機関が政府系・民間を合わせて9.57%です。民間企業勤務の中小企業診断士は企業内診断士ですね。上場企業勤務の企業内診断士とよくお会いします。従業員も多いし、一人ひとりのレベルも高いとなれば、生産性が高いのも納得ですね。

経営コンサルタントは事業所勤務が3.17%、自営業は1.06%です。希少性があるとも捉えられますね。何かの参考になれば幸いです。

合格した後に買った書籍

二次試験を受ける前に読んでおけばよかったな、と思った書籍をご紹介します。イメージがつくようになるので、読んでおくと有利になるかもしれませんよ。

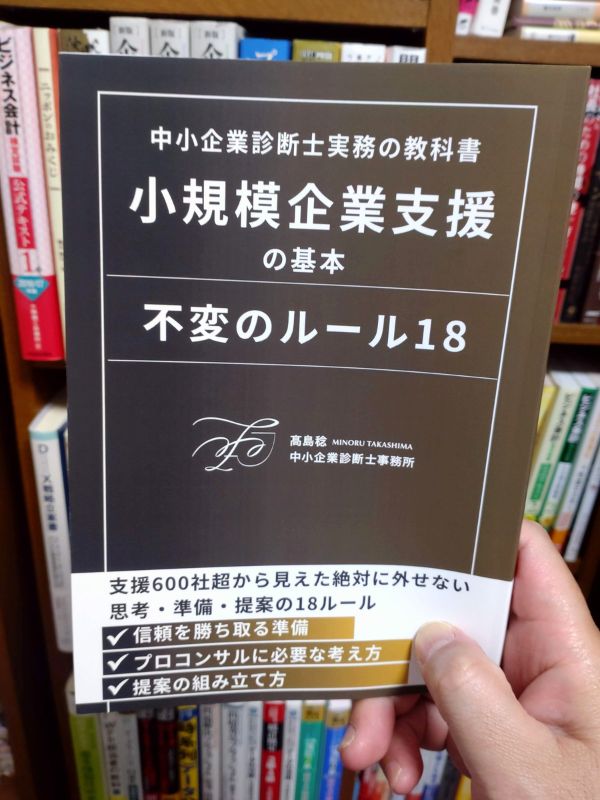

小規模企業支援の基本 不変のルール18

「中小企業診断士の実務補習をするならいい本だよ」と勧めてもらったので購入。

試験だけで企業支援をしたことがない人にとっては、ものすごく有益な本だと思います。特にリサーチ部分や専門性を作る部分については参考になるのではないでしょうか。

Amasonで小規模企業支援の基本不変のルール18を購入する

今年受験するあなたへ

勉強はとっても大変ですが、考え方のベースになります。合否という結果はつきものですがあなたが勉強していることは今後に役立ちます。無駄にはなりません。

暗記科目である中小企業政策も中小企業の数や生産性、雇用者数など大まかな数字が頭に入るようになります。

合格しても仕事になるまでには、ある程度の時間がかかります。合格してからは実務補習があります。登録してからも資格だけで仕事がくるわけではありません。合格してよかったなーという実感は現在はありません。試験を受けなくていいんだーという解放感くらいですw

お持ちのスキルや培ってきた人間関係がお仕事を生む土壌になります。自己紹介は種まきみたいなものですね。ぜひ、あなたの武器を磨きつつ、様々な人と交流してください。

実務補修の様子をレポートしました。下記からご覧ください。

コメント